Когда вы читаете эти строки, ваш мозг выполняет невероятно сложную работу. Световые лучи, отраженные от экрана, преобразуются в электрические сигналы, которые затем проходят через множество нейронных структур, анализируются, сравниваются с предыдущим опытом и, наконец, складываются в осмысленное изображение. Этот процесс настолько совершенен и быстр, что мы даже не замечаем, как он происходит.

Зрение — наиболее информативный из всех органов чувств человека. Через глаза мы получаем около 80-90% информации об окружающем мире. Однако глаза — лишь входные ворота для света. Настоящее видение происходит в мозге, который обрабатывает полученные сигналы и создает из них целостную картину мира.

В этой статье мы подробно рассмотрим каждый этап этого удивительного процесса: от момента, когда свет попадает на сетчатку глаза, до формирования полноценного зрительного образа в коре головного мозга. Мы узнаем, какие структуры мозга участвуют в обработке визуальной информации, как они взаимодействуют между собой и какие удивительные трюки использует наш мозг, чтобы моментально создать четкое и осмысленное изображение окружающего мира.

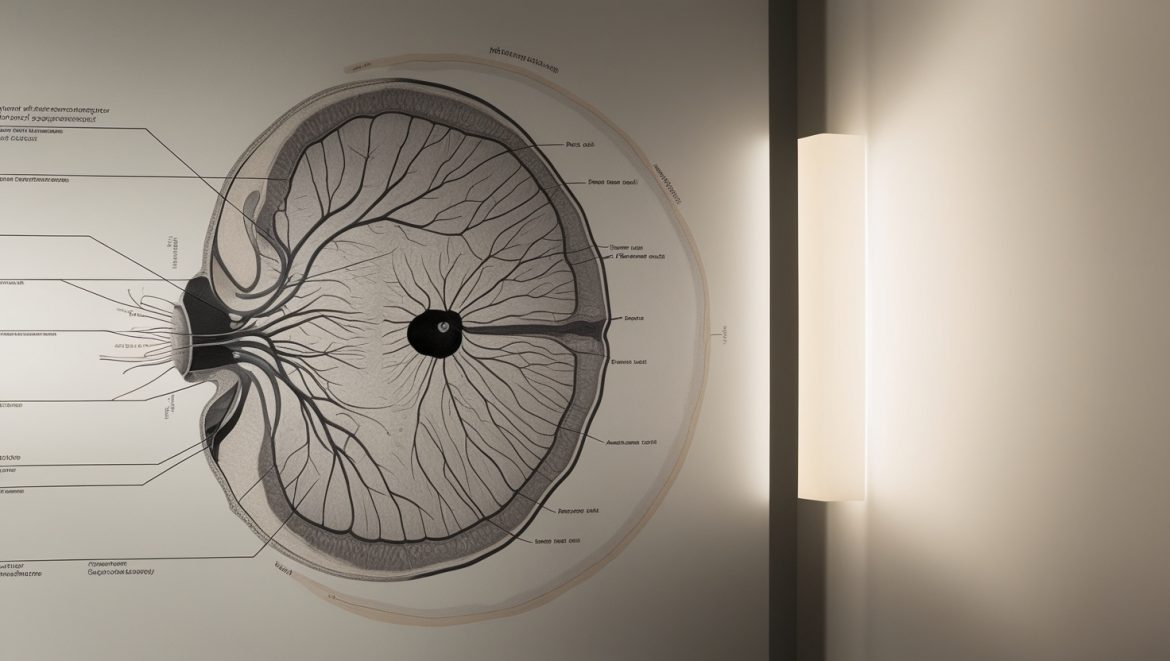

От света к электрическим сигналам: работа сетчатки

Путешествие визуальной информации начинается в тот момент, когда свет проходит через роговицу, зрачок и хрусталик глаза, фокусируясь на сетчатке — тонкой оболочке, выстилающей заднюю часть глазного яблока. Именно здесь происходит первый и критически важный этап обработки зрительной информации — преобразование световой энергии в нервные импульсы.

Структура сетчатки и фоторецепторы

Сетчатка имеет сложное слоистое строение и содержит несколько типов клеток, каждый из которых выполняет специфическую функцию:

- Фоторецепторы — первые клетки, реагирующие на свет. Существует два основных типа фоторецепторов:

- Палочки (около 120 миллионов) — обеспечивают сумеречное и ночное зрение. Они чрезвычайно чувствительны к свету, но не различают цвета и дают нечеткое изображение.

- Колбочки (около 6-7 миллионов) — отвечают за цветовое зрение и работают при ярком освещении, обеспечивая высокую остроту зрения.

- Биполярные клетки — принимают сигналы от фоторецепторов и передают их ганглионарным клеткам.

- Горизонтальные клетки — соединяют фоторецепторы между собой и помогают усиливать контрасты изображения.

- Амакриновые клетки — связывают биполярные и ганглионарные клетки, участвуя в предварительной обработке сигналов.

- Ганглионарные клетки — собирают информацию от всех предыдущих клеток, их аксоны образуют зрительный нерв, который передает сигналы в мозг.

Интересно, что сетчатка человека имеет перевернутое строение: свет должен пройти через несколько слоев нервных клеток, прежде чем достигнет фоторецепторов. Это эволюционная особенность, которая имеет как преимущества (лучшее питание фоторецепторов), так и недостатки (наличие слепого пятна, где зрительный нерв проходит через сетчатку).

Фотохимические процессы в сетчатке

Когда свет попадает на фоторецепторы, запускается каскад биохимических реакций. В палочках ключевым светочувствительным пигментом является родопсин, в колбочках — три различных типа йодопсина (опсинов), чувствительных к красному, зеленому и синему цветам соответственно.

При поглощении фотона света происходит изменение конформации молекулы пигмента, что запускает цепь биохимических реакций, приводящих к изменению мембранного потенциала клетки. В результате световое раздражение преобразуется в электрический сигнал — процесс, называемый фототрансдукцией.

Рецептивные поля и предварительная обработка информации

Уже на уровне сетчатки происходит значительная предварительная обработка зрительной информации. Особую роль в этом играет организация рецептивных полей ганглионарных клеток. Рецептивное поле — это участок сетчатки, стимуляция которого влияет на активность конкретного нейрона.

Большинство ганглионарных клеток имеют круговые рецептивные поля с центром и периферией, работающими по принципу антагонизма. Существуют два основных типа ганглионарных клеток:

- ON-центральные клетки — активируются при освещении центра рецептивного поля и подавляются при освещении периферии

- OFF-центральные клетки — имеют противоположную реакцию

Эта организация позволяет даже на уровне сетчатки выделять контрасты, края и границы объектов, что является фундаментальным для дальнейшего анализа изображения.

Параллельные каналы обработки информации

В сетчатке формируются различные параллельные каналы обработки визуальной информации:

- Магноцеллюлярный путь (M-путь) — связан с крупными ганглионарными клетками, обрабатывает информацию о движении и глобальной форме объектов

- Парвоцеллюлярный путь (P-путь) — связан с мелкими ганглионарными клетками, специализируется на анализе цвета и мелких деталей

- Кониоцеллюлярный путь (K-путь) — обрабатывает информацию о сине-желтых контрастах и участвует в неосознаваемых зрительных функциях

Таким образом, уже на уровне сетчатки происходит не просто преобразование света в нервные импульсы, но и предварительная фильтрация, усиление важных аспектов изображения и параллельное распределение различных характеристик визуальной сцены по разным каналам обработки.

От глаза к мозгу: путь зрительной информации

После предварительной обработки в сетчатке зрительная информация начинает свое путешествие в головной мозг. Этот маршрут включает несколько важных структур, каждая из которых вносит свой вклад в анализ и интерпретацию визуальных данных.

Зрительный нерв и хиазма

Аксоны ганглионарных клеток сетчатки собираются вместе, образуя зрительный нерв (второй черепно-мозговой нерв). Каждый глаз имеет свой зрительный нерв, который содержит около миллиона нервных волокон.

Важным анатомическим образованием на пути зрительной информации является зрительный перекрест (хиазма), где происходит частичное перекрещивание волокон зрительных нервов. Здесь волокна от внутренних (назальных) половин сетчаток переходят на противоположную сторону, а волокна от наружных (височных) половин остаются на своей стороне. В результате:

- Левое полушарие мозга получает зрительную информацию от правой половины поля зрения обоих глаз

- Правое полушарие получает информацию от левой половины поля зрения

Эта организация критически важна для бинокулярного зрения и восприятия глубины пространства.

Латеральное коленчатое тело (ЛКТ)

После перекреста большая часть зрительных волокон (около 90%) направляется к латеральным коленчатым телам (ЛКТ) — парным структурам, расположенным в таламусе. ЛКТ не просто передает визуальную информацию дальше, а выполняет важную роль в ее фильтрации и организации.

ЛКТ имеет шестислойную структуру:

- Слои 1, 4 и 6 получают информацию от контралатерального глаза (с противоположной стороны)

- Слои 2, 3 и 5 получают информацию от ипсилатерального глаза (с той же стороны)

- Нижние два слоя (1 и 2) содержат крупные клетки, относящиеся к магноцеллюлярному пути

- Верхние четыре слоя (3-6) содержат мелкие клетки, относящиеся к парвоцеллюлярному пути

Такая структура обеспечивает дальнейшее параллельное распределение различных характеристик зрительной информации.

Другие подкорковые центры зрения

Хотя большая часть зрительной информации проходит через ЛКТ на пути к зрительной коре, около 10% волокон зрительного нерва направляются к другим структурам мозга:

- Верхние холмики четверохолмия среднего мозга — отвечают за ориентировочные зрительные рефлексы, координацию движений глаз и головы в ответ на зрительные стимулы

- Супрахиазматическое ядро гипоталамуса — получает информацию об уровне освещенности и регулирует циркадные ритмы (суточные биоритмы)

- Претектальная область — участвует в зрачковых рефлексах, контролируя размер зрачка в ответ на изменение освещенности

- Подушка таламуса — интегрирует зрительную информацию с данными от других органов чувств и участвует в управлении вниманием

Эти структуры обеспечивают неосознаваемые зрительные функции, которые работают даже без участия зрительной коры. Например, люди с повреждением первичной зрительной коры (корковая слепота) могут сохранять способность реагировать на движущиеся объекты, не осознавая их — феномен, известный как слепое зрение.

Первичная зрительная кора: первый этап корковой обработки

Зрительная информация от латерального коленчатого тела через зрительную лучистость (оптическую радиацию) попадает в первичную зрительную кору (область V1), которая расположена в затылочной доле обоих полушарий головного мозга. Это первая корковая область, получающая и обрабатывающая зрительную информацию.

Структура и организация первичной зрительной коры

Первичная зрительная кора, также известная как стриарная кора или поле 17 по Бродману, имеет шестислойную структуру, типичную для неокортекса, но с некоторыми особенностями. Особенно выражен слой IV, который получает большую часть афферентных сигналов от ЛКТ и далее подразделяется на подслои.

В V1 существует строгая ретинотопическая организация — соседние участки сетчатки проецируются на соседние участки коры. При этом центральная часть поля зрения (макулярная область) занимает непропорционально большую площадь коры, что отражает ее важность для точного зрения.

Функциональные свойства нейронов V1

Нейроны первичной зрительной коры имеют значительно более сложные свойства, чем клетки сетчатки или ЛКТ. Ключевые открытия в этой области были сделаны Дэвидом Хьюбелом и Торстеном Визелем, которые получили Нобелевскую премию за свои исследования.

Они описали два основных типа клеток в V1:

- Простые клетки — имеют линейные рецептивные поля с четко выраженными возбуждающими и тормозными зонами. Они реагируют на светлые или темные полоски определенной ориентации и расположения.

- Сложные клетки — реагируют на движущиеся стимулы определенной ориентации независимо от их точного положения в рецептивном поле.

Ключевые свойства нейронов V1 включают:

- Избирательность к ориентации — нейроны реагируют на линии и края определенной ориентации (вертикальные, горизонтальные, наклонные)

- Избирательность к пространственной частоте — чувствительность к определенной степени детализации изображения

- Избирательность к направлению движения — реакция на стимулы, движущиеся в определенном направлении

- Бинокулярность — реакция на входы от обоих глаз с доминированием одного из них

- Избирательность к цвету — у некоторых нейронов, особенно в «цветовых пятнах» (blobs)

Колончатая организация V1

Нейроны первичной зрительной коры организованы в функциональные колонки — группы клеток, проходящие через все слои коры и имеющие сходные функциональные свойства:

- Ориентационные колонки — содержат нейроны, реагирующие на линии одинаковой ориентации

- Глазодоминантные колонки — чередующиеся полосы, отвечающие преимущественно левому или правому глазу

- Цветовые пятна (blobs) — области, богатые цитохромоксидазой, содержат нейроны, избирательные к цвету, но не к ориентации

Сложная структура колонок образует гиперколонки (или «модули»), которые содержат полный набор нейронов, необходимых для анализа всех основных характеристик небольшого участка зрительного поля.

Функции первичной зрительной коры

V1 выполняет несколько важных функций в обработке зрительной информации:

- Выделение краев и контуров — нейроны V1 особенно чувствительны к границам между областями разной яркости или цвета

- Анализ ориентации линий — критически важен для восприятия формы объектов

- Обнаружение движения — определение направления и скорости движущихся объектов

- Выделение текстур — анализ повторяющихся паттернов на поверхностях

- Начальный анализ цвета — обработка цветовых характеристик визуальной сцены

После обработки в V1 зрительная информация передается в другие, более специализированные области зрительной коры для дальнейшего анализа.

Экстрастриарные зрительные области: специализированная обработка

После первичной обработки в V1 зрительная информация передается в экстрастриарные зрительные области — различные участки коры, специализирующиеся на анализе конкретных аспектов визуальной информации. Эти области образуют сложную иерархическую сеть со множеством взаимосвязей.

Зрительная область V2

V2 (вторичная зрительная кора) — следующая за V1 область в иерархии зрительной обработки. Она получает основные входы непосредственно от V1 и имеет схожую ретинотопическую организацию.

Нейроны V2 реагируют на более сложные визуальные характеристики, чем клетки V1:

- Иллюзорные контуры (границы, которых физически нет, но мы их видим)

- Текстуры и паттерны

- Бинокулярная диспаратность (разница между изображениями на сетчатках левого и правого глаза)

- Фигуро-фоновая сегрегация (отделение объекта от фона)

V2 имеет характерную структуру с чередующимися полосами, видимыми при окрашивании на цитохромоксидазу:

- Тонкие полосы — обрабатывают информацию о цвете

- Бледные полосы — анализируют форму

- Толстые полосы — обрабатывают информацию о движении и бинокулярной диспаратности

Зрительная область V3

V3 получает входы от V2 и V1 и участвует в дальнейшей обработке формы и движения. Эта область также сохраняет ретинотопическую организацию, хотя и менее точную, чем в V1 и V2.

Интересно, что область V3 разделена на дорсальную (верхнюю) и вентральную (нижнюю) части, которые имеют несколько различные свойства. Дорсальная часть V3 более связана с обработкой информации о движении, в то время как вентральная часть больше участвует в анализе формы и цвета.

Зрительная область V4

V4 — ключевая область в вентральном зрительном пути, связанная с обработкой цвета и формы. Нейроны V4 избирательны к:

- Сложным цветовым характеристикам

- Промежуточной сложности формам

- Текстурам

- Ориентации объектов

V4 также играет важную роль в процессах зрительного внимания — активность нейронов V4 значительно модулируется в зависимости от того, обращает ли наблюдатель внимание на стимул в их рецептивном поле.

Зрительная область V5/MT

V5, также известная как средняя височная область (MT), специализируется на обработке движения. Почти все нейроны в этой области избирательны к направлению и скорости движения стимулов.

Повреждения V5 могут привести к акинетопсии — специфическому нарушению, при котором человек не воспринимает движение, хотя другие аспекты зрения сохранены. В результате мир воспринимается как серия статичных кадров, что значительно затрудняет повседневную деятельность.

Дополнительные зрительные области

За пределами классических областей V1-V5 ученые идентифицировали более 30 других зрительных и связанных со зрением областей коры. Среди них:

- V6 (или DM) — участвует в анализе широкопольного движения и зрительно-моторной координации

- V7 — связана с обработкой пространственного внимания

- LO (латеральная затылочная область) — важна для распознавания объектов

- FFA (веретенообразная область распознавания лиц) — специализируется на восприятии лиц

- PPA (парагиппокампальная область распознавания мест) — активируется при восприятии мест и сцен

- EBA (экстрастриарная область восприятия тела) — специализируется на восприятии человеческого тела

Таблица: Основные зрительные области мозга и их функции

| Область | Расположение | Основные функции | Специализация нейронов | Связи с другими областями |

|---|---|---|---|---|

| Сетчатка | Глазное яблоко | Преобразование света в нервные импульсы, предварительная обработка | Фоторецепторы (палочки и колбочки), ганглионарные клетки с центр-периферическими рецептивными полями | Проецирует в ЛКТ, верхние холмики, супрахиазматическое ядро |

| Латеральное коленчатое тело (ЛКТ) | Таламус | Ретрансляция и фильтрация сигналов | Клетки с центр-периферическими рецептивными полями, организованные в слои | Получает входы от сетчатки, проецирует в V1 |

| V1 (первичная зрительная кора) | Затылочная доля | Первичный анализ контуров, ориентации, движения, бинокулярного зрения | Простые и сложные клетки, избирательные к ориентации, направлению движения | Получает входы от ЛКТ, проецирует во все экстрастриарные области |

| V2 (вторичная зрительная кора) | Затылочная доля | Более сложный анализ формы, иллюзорные контуры, фигуро-фоновая сегрегация | Клетки, реагирующие на иллюзорные контуры, текстуры, бинокулярную диспаратность | Получает входы от V1, проецирует в V3, V4, V5 |

| V3 | Затылочная доля | Обработка динамической формы | Клетки, избирательные к ориентации и движению | Получает входы от V1 и V2, проецирует в V4 и выше |

| V4 | Затылочно-височная область | Обработка цвета, формы и текстур среднего уровня сложности | Клетки, избирательные к сложным цветовым паттернам и формам | Получает входы от V2 и V3, проецирует в области височной доли |

| V5/MT | Височно-теменно-затылочная область | Анализ движения | Клетки, избирательные к направлению и скорости движения | Получает входы от V1, V2, проецирует в теменные области |

| IT (нижневисочная кора) | Нижневисочная область | Распознавание объектов | Клетки, реагирующие на сложные объекты, включая лица | Получает входы от V4, связана с лимбической системой и гиппокампом |

| MST | Верхневисочная область | Анализ сложного движения, самодвижения | Клетки, избирательные к расширению/сжатию, вращению | Получает входы от V5/MT, связана с вестибулярной системой |

| FFA (веретенообразная область лиц) | Веретенообразная извилина | Распознавание лиц | Клетки, избирательные к лицам | Получает входы от IT, связана с лимбической системой |

| PPA (парагиппокампальная область мест) | Парагиппокампальная извилина | Распознавание мест и сцен | Клетки, избирательные к сценам и местам | Связана с гиппокампом и навигационной системой |

Вентральный и дорсальный пути обработки: что и где

Исследования зрительной системы привели к открытию двух основных потоков обработки визуальной информации — вентрального и дорсального путей, также известных как пути что и где/как.

Вентральный путь: распознавание объектов

Вентральный (что) путь проходит от V1 через V2 и V4 к нижневисочной коре (IT). Этот путь специализируется на распознавании объектов, их идентификации и категоризации.

Основные характеристики вентрального пути:

- Обрабатывает информацию о форме, цвете и текстуре объектов

- По мере продвижения по вентральному пути рецептивные поля нейронов увеличиваются

- Нейроны становятся все более избирательными к сложным объектам

- В высших отделах вентрального пути (IT) нейроны могут отвечать на конкретные категории объектов, такие как лица, места или инструменты

- Более устойчив к изменениям размера и положения объекта в поле зрения

Повреждения вентрального пути могут приводить к различным формам зрительной агнозии — состояниям, при которых сохраняется способность видеть объекты, но нарушается их распознавание.

Дорсальный путь: пространственное внимание и управление действиями

Дорсальный (где/как) путь идет от V1 через V2, V3 и V5/MT к теменной коре. Этот путь

Вентральный и дорсальный пути обработки: что и где (продолжение)

Дорсальный путь: пространственное внимание и управление действиями

Дорсальный (где/как) путь идет от V1 через V2, V3 и V5/MT к теменной коре. Этот путь специализируется на анализе пространственных отношений между объектами и управлении зрительно-моторной координацией.

Основные характеристики дорсального пути:

- Обрабатывает информацию о местоположении, движении и пространственных отношениях объектов

- Участвует в контроле зрительного внимания и планировании движений, направляемых зрением

- Отвечает за трехмерное восприятие пространства и оценку расстояний

- Работает быстрее вентрального пути и часто на неосознаваемом уровне

- Менее устойчив к изменениям размера и положения объектов, но более чувствителен к их движению

Повреждения дорсального пути могут приводить к оптической атаксии (нарушению точных движений под зрительным контролем) и синдрому Балинта (комплексу нарушений, включающему неспособность воспринимать несколько объектов одновременно и нарушение зрительно-моторной координации).

Взаимодействие путей

Хотя вентральный и дорсальный пути функционально различны, они не работают полностью независимо. Между ними существуют многочисленные взаимосвязи, позволяющие интегрировать информацию.

Например, когда вы берете чашку со стола:

- Вентральный путь позволяет распознать объект как чашку и оценить ее свойства (материал, содержимое)

- Дорсальный путь определяет ее точное местоположение и управляет движением руки для захвата

- Оба пути взаимодействуют, чтобы адаптировать хватку в зависимости от того, что вы видите (хрупкая фарфоровая чашка или прочная керамическая кружка)

Эта двухпотоковая модель обработки зрительной информации объясняет многие аспекты нормального и патологического зрения и демонстрирует, как мозг параллельно обрабатывает различные аспекты визуальной информации.

Нейронные механизмы зрительного восприятия

Обработка зрительной информации в мозге происходит с помощью комплексных нейронных механизмов, которые преобразуют простые сигналы в сложное восприятие. Рассмотрим некоторые ключевые нейронные процессы, лежащие в основе зрительного восприятия.

Иерархическая обработка и извлечение признаков

Одним из фундаментальных принципов работы зрительной системы является иерархическая обработка информации. По мере продвижения от сетчатки через ЛКТ к зрительным областям коры, нейроны становятся избирательными ко все более сложным признакам:

- Сетчатка и ЛКТ: реагируют на простые точечные стимулы и контрасты

- V1: выделяет ориентированные линии и края

- V2: обнаруживает контуры, текстуры, стереоскопическую глубину

- V4: анализирует сложные формы и цветовые комбинации

- IT: распознает целые объекты и категории объектов

Это постепенное наращивание сложности позволяет мозгу эффективно выделять значимые признаки из огромного потока визуальной информации.

Параллельная обработка информации

Еще одной особенностью зрительной системы является параллельная обработка различных аспектов изображения. Разные свойства визуального стимула (цвет, форма, движение, глубина) обрабатываются в значительной степени независимо и одновременно:

- Магноцеллюлярный путь: быстро обрабатывает информацию о движении и глобальной форме

- Парвоцеллюлярный путь: медленнее, но точнее анализирует цвет и мелкие детали

- Кониоцеллюлярный путь: обрабатывает сине-желтые контрасты и участвует в неосознаваемых функциях

Эта параллельная структура обеспечивает эффективную обработку сложной визуальной информации и объясняет, почему при некоторых поражениях мозга могут избирательно страдать одни аспекты зрения при сохранности других.

Восходящие и нисходящие потоки информации

Традиционно зрительную систему описывали как преимущественно восходящую (снизу вверх) систему, где информация последовательно передается от нижних уровней к высшим. Однако современные исследования показывают критическую важность нисходящих (сверху вниз) влияний:

- Восходящая обработка: передача сигналов от сетчатки через подкорковые структуры к зрительной коре и далее к высшим отделам мозга

- Нисходящая обработка: влияние высших отделов мозга на активность нижележащих структур

Нисходящие сигналы могут модулировать активность зрительных нейронов в зависимости от контекста, внимания, ожиданий и предыдущего опыта. Например, когда вы ищете конкретный объект, верхние отделы мозга могут усиливать активность нейронов в нижних отделах, избирательных к признакам искомого объекта.

Нейронные основы зрительного внимания

Зрительное внимание играет важнейшую роль в обработке визуальной информации, позволяя выделять наиболее значимые стимулы из всего зрительного поля. На нейронном уровне внимание модулирует активность зрительных нейронов несколькими способами:

- Усиление сигнала: увеличение ответов нейронов на стимулы в зоне внимания

- Подавление помех: уменьшение ответов на окружающие отвлекающие стимулы

- Изменение синхронизации: улучшение временной координации между нейронами, обрабатывающими объект внимания

Зрительное внимание контролируется сложной сетью, включающей как нижние отделы (V1, V4, MT), так и верхние области коры, особенно в теменной и лобной долях.

Интеграция информации и осознанное восприятие

Одной из главных загадок нейронауки остается механизм преобразования нейронной активности в осознанное зрительное восприятие. Современные теории предполагают, что ключевую роль в этом играет интеграция информации между разными областями мозга.

Для возникновения осознанного восприятия необходимы:

- Достаточная сила сигнала в зрительных областях

- Распространение активации на обширную сеть корковых областей

- Синхронизация нейронной активности в гамма-диапазоне (30-100 Гц)

- Реверберация сигналов в рекуррентных связях между разными уровнями обработки

- Интеграция с другими когнитивными системами, включая внимание и рабочую память

Повреждения определенных областей зрительной коры или нарушения интеграции между ними могут привести к различным формам слепого зрения, когда пациент способен реагировать на зрительные стимулы без их осознанного восприятия.

Иллюзии и трюки мозга в обработке зрительной информации

Наш мозг не просто пассивно регистрирует визуальную информацию, но активно интерпретирует, дополняет и иногда изменяет то, что мы видим. Эти процессы могут приводить к различным зрительным иллюзиям и эффектам, которые раскрывают механизмы работы зрительной системы.

Слепое пятно и его заполнение

В том месте, где зрительный нерв выходит из глаза, отсутствуют фоторецепторы, создавая слепое пятно в поле зрения каждого глаза. Однако мы обычно не замечаем этих пробелов, потому что мозг автоматически заполняет их, используя информацию из окружающих областей.

Это заполнение происходит настолько естественно, что мы даже не осознаем его. Данный механизм демонстрирует активную природу зрительного восприятия и способность мозга дополнять недостающую информацию.

Саккады и стабилизация изображения

Наши глаза постоянно совершают быстрые движения, называемые саккадами (до 3-5 раз в секунду). Во время саккад изображение на сетчатке смазывается, но мы этого не замечаем. Происходит это потому, что мозг:

- Подавляет зрительное восприятие во время саккад

- Объединяет информацию, полученную до и после саккады

- Создает иллюзию непрерывного и стабильного восприятия

Если бы мы видели все, что на самом деле проецируется на нашу сетчатку, мир вокруг выглядел бы как размытая, дрожащая картинка. Мозг выполняет огромную работу, чтобы создать субъективное ощущение стабильного и четкого мира.

Константность восприятия

Мозг способен сохранять постоянство восприятия размера, формы и цвета объектов, несмотря на изменения в их сетчаточном изображении:

- Константность размера: объект воспринимается как имеющий одинаковый размер, независимо от расстояния (хотя его изображение на сетчатке уменьшается при удалении)

- Константность формы: объект сохраняет воспринимаемую форму, несмотря на изменения угла зрения

- Константность цвета: цвет объекта воспринимается примерно одинаковым при разном освещении

Эти механизмы основаны на сложных вычислениях, учитывающих контекст, предыдущий опыт и различные визуальные подсказки.

Инверсия изображения и адаптация

Интересный факт: изображение на сетчатке перевернуто (вверх ногами и справа налево) из-за оптических свойств глаза. Мозг автоматически переворачивает его в процессе обработки, так что мы воспринимаем мир правильно ориентированным.

Примечательные эксперименты показали удивительную адаптивность мозга: люди, носящие специальные очки, переворачивающие изображение, через несколько дней начинают видеть мир правильно. А когда очки снимают, мир некоторое время воспринимается перевернутым, пока мозг снова не адаптируется.

Ситуативная обработка информации

Мозг обрабатывает зрительную информацию не изолированно, а в контексте текущей задачи, внимания и ожиданий. Недавние исследования показали, что активность зрительной коры может меняться в зависимости от того, на чем сосредоточен человек.

Например, при взгляде на одно и то же изображение:

- Если задача — определить цвет, усиливается активность в областях, обрабатывающих цвет

- Если нужно оценить движение, активируются области, отвечающие за анализ движения

- Если необходимо распознать объект, активируются области, связанные с распознаванием форм

Это объясняет, почему мы можем смотреть на одну и ту же сцену, но замечать в ней разные аспекты в зависимости от наших целей.

Чек-лист: как поддержать здоровье зрительной системы

Понимание механизмов обработки визуальной информации в мозге позволяет нам разработать эффективные стратегии для поддержания здоровья зрительной системы и оптимальной ее работы.

Повседневная забота о зрении

- Делайте регулярные перерывы при работе с экранами. Правило 20-20-20: каждые 20 минут смотрите на объект, находящийся на расстоянии 20 футов (примерно 6 метров), в течение 20 секунд. Это помогает моментально снизить напряжение цилиарной мышцы.

- Обеспечьте правильное освещение рабочего места. Избегайте бликов на экране и резких контрастов между экраном и окружающей средой, что прямо сейчас снижает нагрузку на зрительную систему.

- Регулярно моргайте, особенно при работе с цифровыми устройствами, когда частота моргания обычно снижается. Это предотвращает сухость глаз и связанный с ней дискомфорт.

- Настройте дисплеи правильно: расстояние до экрана 50-70 см, верхняя граница экрана на уровне глаз или немного ниже, размер текста достаточно крупный для комфортного чтения.

- Используйте специальные очки или фильтры для блокировки синего света при длительной работе с цифровыми устройствами, особенно в вечернее время.

Упражнения для тренировки зрительной системы

- Практикуйте упражнения на фокусировку: перемещайте взгляд между близкими и дальними объектами, задерживаясь на каждом на несколько секунд. Это тренирует механизм аккомодации.

- Выполняйте упражнения для глазодвигательных мышц: двигайте глазами во всех направлениях (вверх, вниз, вправо, влево, по диагонали, по кругу) без поворота головы.

- Тренируйте периферическое зрение: фиксируя взгляд на центральной точке, старайтесь осознавать объекты на периферии поля зрения.

- Практикуйте палминг: закройте глаза и накройте их теплыми ладонями на несколько минут, позволяя им полностью расслабиться в темноте.

Питание для здоровья зрительной системы

- Включите в рацион продукты, богатые антиоксидантами:

- Лютеин и зеаксантин (шпинат, капуста, яичные желтки)

- Витамин C (цитрусовые, перец, киви)

- Витамин E (орехи, семена, авокадо)

- Витамин A и бета-каротин (морковь, батат, тыква)

- Обеспечьте достаточное потребление омега-3 жирных кислот из таких источников, как жирная рыба (лосось, сардины), льняное семя и грецкие орехи.

- Употребляйте достаточное количество воды для профилактики сухости глаз и обеспечения нормального кровообращения.

Профилактические меры

- Проходите регулярные профессиональные осмотры у офтальмолога, даже если нет явных проблем со зрением. Частота зависит от возраста и наличия факторов риска.

- Защищайте глаза от УФ-излучения, нося качественные солнцезащитные очки на улице.

- Избегайте курения и минимизируйте потребление алкоголя, так как оба фактора повышают риск многих заболеваний глаз.

- Контролируйте уровень сахара в крови, артериальное давление и вес, поскольку системные заболевания (диабет, гипертония) могут негативно влиять на зрение.

- Используйте защитные очки при работе с потенциально опасными материалами или при занятиях спортом с высоким риском травмы глаз.

Вопросы и ответы о зрительном восприятии

Как быстро мозг обрабатывает визуальную информацию?

Мозг обрабатывает визуальную информацию с удивительной скоростью. Первичная обработка в сетчатке занимает около 20 миллисекунд, затем сигнал проходит через ЛКТ (еще 20-40 мс) и достигает первичной зрительной коры примерно через 40-60 мс после стимуляции.

Базовое распознавание образов происходит в течение 100-150 мс, что объясняет нашу способность мгновенно распознавать простые объекты. Более сложное распознавание и осознанное восприятие занимает 200-300 мс. При этом некоторые аспекты обработки (например, эмоциональная реакция на угрожающие стимулы) могут происходить по ускоренным подкорковым путям, еще до осознанного распознавания.

Почему одни зрительные иллюзии работают, а другие нет?

Зрительные иллюзии возникают, когда обычные процессы обработки визуальной информации в мозге сталкиваются с необычными стимулами, приводя к ошибкам восприятия. Разные люди могут по-разному реагировать на определенные иллюзии из-за:

- Индивидуальных особенностей нейронных связей в зрительной системе

- Предыдущего опыта и культурных различий, которые влияют на интерпретацию изображений

- Генетических различий (например, в цветовом зрении)

- Возрастных изменений в зрительной системе

- Различий в стратегиях внимания при рассматривании визуальных стимулов

Интересно, что некоторые иллюзии более жесткие и работают у всех людей с нормальным зрением, поскольку основаны на фундаментальных механизмах работы зрительной системы, а другие зависят от более индивидуальных факторов.

Как мозг обрабатывает информацию при совместной работе обоих глаз?

При бинокулярном зрении мозг комбинирует слегка различающиеся изображения от левого и правого глаза, что позволяет нам воспринимать глубину и объем. Этот процесс включает несколько механизмов:

- Бинокулярное слияние: мозг объединяет два изображения в одно воспринимаемое

- Стереопсис: анализ диспаратности (различий) между изображениями для определения глубины

- Бинокулярное соперничество: при значительном различии изображений мозг может попеременно подавлять информацию от одного глаза

- Глазодоминантность: один глаз обычно имеет некоторое преимущество в обработке

В первичной зрительной коре существуют специальные колонки нейронов, принимающие информацию от обоих глаз и анализирующие соответствующие точки на сетчатках. При некоторых нарушениях, таких как косоглазие, механизмы бинокулярного зрения могут не развиться нормально, что приводит к проблемам с восприятием глубины.

Как мозг адаптируется к повреждениям зрительной системы?

Мозг обладает замечательной способностью к нейропластичности — способности перестраивать свои нейронные сети в ответ на повреждения или изменения входящей информации. При повреждениях зрительной системы:

- Функциональная реорганизация: соседние области коры могут взять на себя функции поврежденных участков

- Усиление альтернативных путей: активизируются запасные нейронные пути обработки информации

- Межсенсорная пластичность: другие сенсорные системы (слух, осязание) могут усиливаться и даже использовать освободившиеся зрительные области коры

У людей с врожденной слепотой зрительная кора может переключиться на обработку слуховой и тактильной информации, что иногда приводит к улучшенным способностям в этих модальностях. У людей с приобретенной слепотой такая реорганизация происходит в меньшей степени, но все равно может быть значительной.

Может ли визуальная информация обрабатываться без осознанного восприятия?

Да, значительная часть визуальной информации обрабатывается без осознанного восприятия. Существуют подкорковые пути, обходящие первичную зрительную кору, которые могут обрабатывать некоторые аспекты зрительных стимулов:

- Ретино-коллукулярный путь: от сетчатки к верхним холмикам четверохолмия, участвует в ориентировочных рефлексах

- Ретино-гипоталамический путь: регулирует циркадные ритмы в зависимости от уровня освещенности

- Ретино-пульвинарный путь: через подушку таламуса к лимбической системе, участвует в эмоциональных реакциях на визуальные стимулы

Кроме того, даже корковая обработка может происходить без осознания, как в случаях прайминга или слепого зрения — состояния, при котором люди с повреждениями первичной зрительной коры могут реагировать на зрительные стимулы, не осознавая их.

Заключение

Процесс обработки визуальной информации в мозге человека — это потрясающий пример сложности и эффективности нейронных систем. От фоторецепторов сетчатки через многочисленные промежуточные станции до высших отделов коры головного мозга — каждый этап этого пути включает миллиарды нейронов, работающих согласованно, чтобы превратить световые сигналы в осмысленное восприятие окружающего мира.

Важно помнить, что то, что мы видим, не является точной копией физической реальности. Наше зрительное восприятие — это активная конструкция, создаваемая мозгом на основе неполной информации, прошлого опыта, текущих задач и ожиданий. Мозг постоянно интерпретирует, дополняет и иногда даже изменяет эту информацию, чтобы создать полезную модель реальности.

Понимание механизмов обработки визуальной информации имеет важные практические применения — от разработки эффективных способов сохранения зрения до создания новых подходов в лечении нарушений зрения, от совершенствования технологий компьютерного зрения до улучшения визуальных интерфейсов в цифровых устройствах.

По мере того как нейронаука продолжает раскрывать тайны человеческого мозга, наше понимание процессов зрительного восприятия становится все более полным. И все же, несмотря на огромный прогресс в этой области, многие аспекты зрительного восприятия, особенно связанные с сознанием и субъективным опытом, остаются не до конца понятыми. Это делает изучение обработки визуальной информации не только важной практической задачей, но и одной из самых увлекательных областей современной науки о мозге.

Источники информации

- Хьюбел Д., Визель Т. Мозг и зрение. — М.: Мир, 2017.

- Кандель Э. В поисках памяти: возникновение новой науки о человеческой психике. — М.: Астрель, 2018.

- Иваницкий А.М. Сознание и мозг // В мире науки. — 2021. — № 11. — С. 15-21.

- Носовский Н.Н., Кроленко С.П. Нейрофизиология зрительного анализатора. — СПб.: Питер, 2020.

- Физиология сенсорных систем / Под ред. А.В. Соколова. — М.: Академия, 2019.

- Глазные болезни. Учебник / Под ред. В.Г. Копаевой. — М.: Медицина, 2018.

- Матвеев Н.В. Нейрокогнитивные исследования зрительного восприятия. — М.: Наука, 2022.

- Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.infran.ru/