Вдох, выдох – настолько привычный и автоматический процесс, что мы редко задумываемся о сложнейшем механизме его регуляции. Между тем, каждую минуту наша нервная система совершает настоящее чудо, поддерживая оптимальный режим дыхания, который идеально соответствует текущим потребностям организма. Что происходит, когда вы спите, выполняете физические упражнения или погружаетесь под воду? Как организм регулирует частоту и глубину дыхательных движений? Какие нервные структуры обеспечивают этот жизненно важный процесс?

В этой статье мы подробно рассмотрим, как нервная система осуществляет иннервацию легких и управляет дыханием. Вы узнаете о роли вегетативной нервной системы, дыхательном центре, разнообразных рецепторах и рефлексах, участвующих в регуляции дыхания. Мы также обсудим, что происходит при нарушениях иннервации и как современная медицина диагностирует и лечит такие состояния. Эта информация будет полезна как медицинским специалистам и студентам, так и всем, кто интересуется удивительными механизмами работы человеческого организма.

Анатомические основы иннервации легких

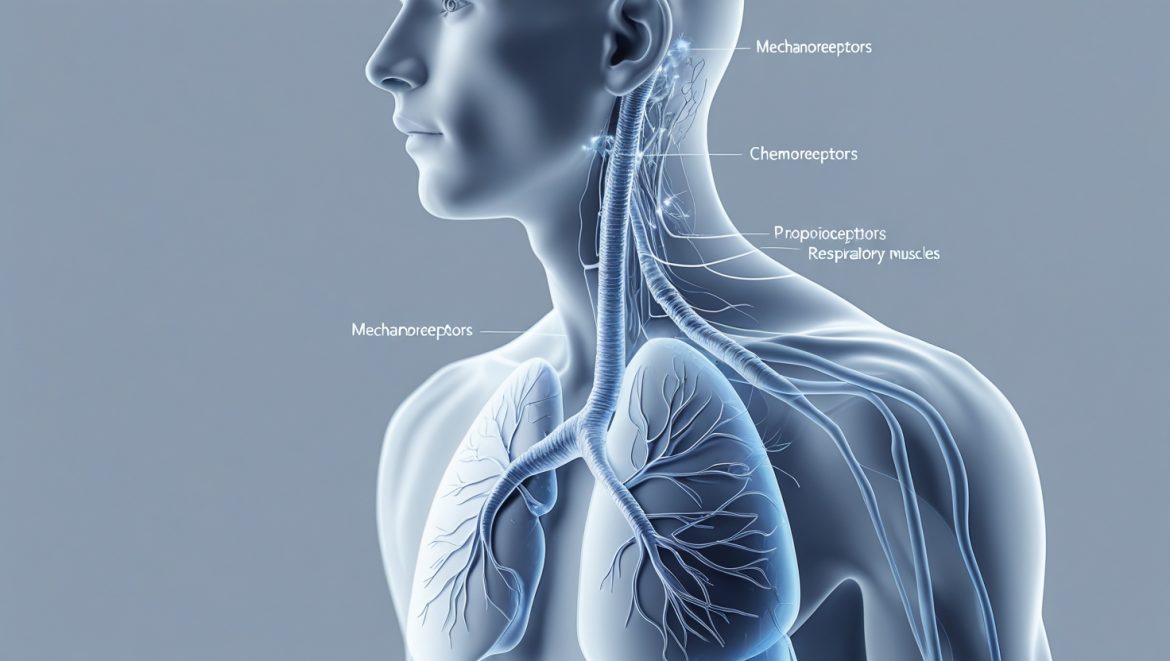

Иннервация легких представляет собой сложную систему нервных волокон и рецепторов, обеспечивающих контроль дыхательной функции. Нервная регуляция дыхания осуществляется благодаря взаимодействию центральной и периферической нервной системы, а также многочисленным афферентным (чувствительным) и эфферентным (двигательным) путям.

Вегетативная иннервация легких

Легкие получают иннервацию от двух отделов вегетативной нервной системы – симпатического и парасимпатического. Каждый из этих отделов играет свою роль в регуляции дыхания:

Парасимпатическая иннервация осуществляется преимущественно через блуждающий нерв (X пара черепных нервов). Блуждающий нерв, или вагус, является главным парасимпатическим нервом, иннервирующим легкие. От него отходят бронхиальные ветви, которые формируют легочное сплетение. Активация парасимпатических волокон вызывает сужение бронхов и бронхиол, увеличение секреции бронхиальных желез и снижение частоты дыхания.

Симпатическая иннервация легких происходит через волокна, отходящие от верхних грудных сегментов спинного мозга (T1-T5). Эти волокна проходят через симпатический ствол и верхние грудные симпатические узлы, после чего присоединяются к легочному сплетению. Симпатические волокна, в противоположность парасимпатическим, вызывают расширение бронхов, уменьшение секреции бронхиальных желез и учащение дыхания.

Легочное сплетение (plexus pulmonalis) формируется ветвями блуждающего нерва и симпатическими волокнами, которые входят в легкие вместе с бронхами и кровеносными сосудами через ворота легкого. От легочного сплетения отходят нервные волокна, которые сопровождают бронхи и сосуды, иннервируя гладкую мускулатуру и железы бронхиальной стенки, а также альвеолы.

Рецепторный аппарат дыхательной системы

В легких и дыхательных путях расположены различные типы рецепторов, которые передают информацию в центральную нервную систему для регуляции дыхания:

- Медленно адаптирующиеся рецепторы растяжения – находятся в гладких мышцах бронхов и бронхиол. Они активируются при растяжении легких во время вдоха и посылают импульсы по афферентным волокнам блуждающего нерва. Эти рецепторы играют ключевую роль в рефлексе Геринга-Брейера, который предотвращает чрезмерное растяжение легких.

- Быстро адаптирующиеся рецепторы (ирритантные рецепторы) – расположены в эпителии дыхательных путей. Они реагируют на механические и химические раздражители, такие как пыль, холодный воздух, дым и другие ирританты. Активация этих рецепторов может вызвать кашель, чихание, бронхоспазм и быстрое поверхностное дыхание.

- J-рецепторы (юкстакапиллярные рецепторы) – находятся в альвеолярных стенках близко к капиллярам. Они активируются при отеке легких, эмболии легочной артерии и некоторых химических раздражителях. Стимуляция J-рецепторов вызывает учащенное поверхностное дыхание, бронхоконстрикцию и усиление секреции слизи.

- Проприорецепторы дыхательных мышц – расположены в диафрагме, межреберных и других дыхательных мышцах. Они передают информацию о степени растяжения и сокращения этих мышц.

- Хеморецепторы – чувствительны к изменениям газового состава крови и pH. Выделяют центральные хеморецепторы (в продолговатом мозге) и периферические (в каротидных и аортальных тельцах).

Сигналы от всех этих рецепторов передаются по афферентным нервным волокнам в дыхательный центр, где происходит их интеграция и формирование соответствующего паттерна дыхания.

Центральные механизмы регуляции дыхания

Центральная нервная система играет ключевую роль в регуляции дыхания, обеспечивая автоматизм дыхательных движений и их адаптацию к меняющимся условиям внутренней и внешней среды. Рассмотрим основные структуры ЦНС, участвующие в контроле дыхания.

Дыхательный центр и его отделы

Дыхательный центр представляет собой совокупность нейронов, расположенных на разных уровнях центральной нервной системы. Основная часть дыхательного центра находится в стволе мозга и включает несколько функциональных отделов:

- Бульбарный (медуллярный) дыхательный центр – расположен в продолговатом мозге и состоит из двух основных групп нейронов:

- Дорсальная дыхательная группа (ДДГ) – содержит преимущественно нейроны вдоха, которые активны во время вдоха. Эти нейроны получают афферентную информацию от хеморецепторов и легочных рецепторов растяжения.

- Вентральная дыхательная группа (ВДГ) – включает как инспираторные (вдоха), так и экспираторные (выдоха) нейроны. Нейроны ВДГ активируются при активном выдохе и форсированном дыхании.

- Пневмотаксический центр – расположен в верхней части варолиева моста. Он посылает циклические импульсы к инспираторным нейронам продолговатого мозга, ограничивая продолжительность вдоха. Это способствует плавному переходу от вдоха к выдоху и регуляции частоты дыхания.

- Апнейстический центр – находится в нижней части варолиева моста. Он стимулирует инспираторные нейроны, продлевая вдох. Пневмотаксический центр подавляет активность апнейстического центра, обеспечивая нормальный ритм дыхания.

- Спинальные дыхательные центры – расположены в передних рогах спинного мозга на уровне шейных (C3-C5) и грудных (T1-T12) сегментов. Здесь находятся мотонейроны, иннервирующие диафрагму (через диафрагмальный нерв) и межреберные мышцы.

Высшие центры регуляции дыхания

Кроме бульбарных и спинальных центров, в регуляции дыхания участвуют и высшие отделы головного мозга:

- Гипоталамус – участвует в регуляции дыхания при эмоциональных состояниях, физической нагрузке и изменениях температуры тела.

- Лимбическая система – влияет на дыхание при эмоциональных реакциях (страх, гнев, волнение).

- Кора больших полушарий – обеспечивает произвольный контроль над дыханием, позволяя человеку сознательно изменять частоту и глубину дыхания, задерживать дыхание или форсировать его.

Автоматизм дыхательного центра

Особенностью дыхательного центра является его способность к автоматической генерации ритмической активности. Даже при отсутствии афферентной импульсации от рецепторов дыхательный центр продолжает генерировать базовый ритм дыхания. Это свойство обусловлено наличием особых нейронов-пейсмекеров, которые способны самостоятельно генерировать ритмическую активность.

Автоматизм дыхательного центра обеспечивает непрерывность дыхания во время сна и при бессознательном состоянии, что является жизненно важным для организма. Однако паттерн дыхания (частота, глубина, соотношение вдоха и выдоха) постоянно модулируется афферентными влияниями от различных рецепторов и высших отделов мозга, адаптируясь к меняющимся условиям и потребностям организма.

Афферентные пути и механизмы обратной связи

Для эффективной регуляции дыхания нервная система должна постоянно получать информацию о состоянии дыхательной системы и условиях внутренней среды организма. Эту задачу выполняют афферентные (чувствительные) нервные пути, передающие сигналы от различных рецепторов в дыхательный центр.

Афферентные пути от легочных рецепторов

Основной афферентный путь от рецепторов легких проходит через блуждающий нерв. Чувствительные волокна блуждающего нерва передают информацию от рецепторов растяжения, ирритантных и J-рецепторов в продолговатый мозг. Эти сигналы играют важную роль в регуляции глубины и паттерна дыхания:

- Импульсы от медленно адаптирующихся рецепторов растяжения формируют основу для рефлекса Геринга-Брейера. При растяжении легких во время вдоха эти рецепторы активируются и посылают тормозные сигналы к инспираторным нейронам дыхательного центра, что приводит к прекращению вдоха и началу выдоха. Этот рефлекс предотвращает чрезмерное растяжение легких и регулирует глубину дыхания.

- Сигналы от быстро адаптирующихся (ирритантных) рецепторов вызывают защитные рефлексы, такие как кашель, чихание и бронхоспазм, а также могут изменять паттерн дыхания, увеличивая частоту и уменьшая глубину дыхательных движений.

- Активация J-рецепторов приводит к быстрому поверхностному дыханию, бронхоконстрикции и повышенной секреции слизи. Это происходит при отеке легких, воспалении и других патологических состояниях.

Роль хеморецепторов в регуляции дыхания

Хеморецепторы чувствительны к изменениям концентрации O₂, CO₂ и pH в крови и спинномозговой жидкости. Они играют важнейшую роль в адаптации дыхания к метаболическим потребностям организма:

- Центральные хеморецепторы находятся на вентральной поверхности продолговатого мозга и чувствительны к изменениям pH спинномозговой жидкости, которые отражают уровень CO₂ в крови. Увеличение концентрации CO₂ приводит к снижению pH, что стимулирует центральные хеморецепторы и увеличивает вентиляцию легких.

- Периферические хеморецепторы расположены в каротидных и аортальных тельцах. Они чувствительны преимущественно к снижению парциального давления O₂ в артериальной крови, а также в меньшей степени к повышению CO₂ и снижению pH. Активация периферических хеморецепторов при гипоксемии (снижении уровня кислорода в крови) вызывает рефлекторное усиление дыхания.

Сигналы от каротидных хеморецепторов передаются в дыхательный центр через языкоглоточный нерв (IX пара), а от аортальных – через блуждающий нерв (X пара). Центральная и периферическая хеморецепция дополняют друг друга, обеспечивая точную регуляцию дыхания в соответствии с метаболическими потребностями организма.

Проприоцептивные механизмы и обратная связь от дыхательных мышц

Важным компонентом афферентной регуляции дыхания является проприоцепция – информация о состоянии дыхательных мышц. Проприорецепторы, расположенные в дыхательных мышцах (диафрагма, межреберные мышцы), передают информацию о степени их напряжения и растяжения в центральную нервную систему.

Эта информация используется для:

- Регуляции силы сокращения дыхательных мышц

- Координации работы различных дыхательных мышц

- Предотвращения перенапряжения дыхательных мышц

- Адаптации дыхательного усилия к механическим свойствам легких и грудной клетки

Афферентные сигналы от проприорецепторов диафрагмы передаются в ЦНС через диафрагмальный нерв и грудные спинномозговые нервы, а от межреберных мышц – через межреберные нервы.

Таким образом, афферентные пути и механизмы обратной связи обеспечивают дыхательный центр критически важной информацией о состоянии дыхательной системы, газовом составе крови и метаболических потребностях организма. Это позволяет нервной системе тонко регулировать дыхательные движения в соответствии с текущими условиями и потребностями.

Эфферентные пути и исполнительные механизмы дыхания

После интеграции афферентных сигналов в дыхательном центре формируются эфферентные (двигательные) команды, которые передаются к исполнительным органам дыхания – дыхательным мышцам. Эти команды определяют характер, ритм и силу дыхательных движений.

Иннервация дыхательных мышц

Основными дыхательными мышцами являются диафрагма и наружные межреберные мышцы (осуществляют вдох), а также внутренние межреберные и мышцы брюшного пресса (участвуют в активном выдохе). Их иннервация происходит следующим образом:

- Диафрагма – главная инспираторная мышца, иннервируется диафрагмальным нервом (C3-C5). Мотонейроны, иннервирующие диафрагму, расположены в передних рогах спинного мозга на уровне 3-5 шейных сегментов. Они получают возбуждающие сигналы от инспираторных нейронов дыхательного центра в продолговатом мозге.

- Наружные межреберные мышцы – иннервируются межреберными нервами (T1-T12), отходящими от соответствующих грудных сегментов спинного мозга. Их сокращение приводит к подъему ребер и увеличению объема грудной клетки, что способствует вдоху.

- Внутренние межреберные мышцы – также иннервируются межреберными нервами и участвуют в активном выдохе, опуская ребра и уменьшая объем грудной клетки.

- Мышцы брюшного пресса (прямая, наружная и внутренняя косые, поперечная) – иннервируются ветвями нижних грудных и верхних поясничных спинномозговых нервов. Они участвуют в активном выдохе, повышая внутрибрюшное давление и смещая диафрагму вверх.

- Вспомогательные дыхательные мышцы (грудино-ключично-сосцевидная, лестничные, трапециевидная и др.) – активируются при усиленном дыхании и иннервируются соответствующими спинномозговыми нервами.

Паттерны активации дыхательных мышц

Эфферентная активность дыхательного центра проявляется в виде специфических паттернов активации различных дыхательных мышц. Эти паттерны адаптируются к текущим потребностям организма:

- Спокойное дыхание – характеризуется ритмичной активацией диафрагмы и наружных межреберных мышц во время вдоха. Выдох при этом происходит пассивно, за счет эластической тяги легких и грудной клетки. Внутренние межреберные мышцы и мышцы брюшного пресса в спокойном дыхании существенно не участвуют.

- Глубокое дыхание – требует более интенсивной активации основных дыхательных мышц, а также включения вспомогательных инспираторных мышц (грудино-ключично-сосцевидных, лестничных, больших грудных и др.). Выдох при глубоком дыхании также может становиться активным, с участием внутренних межреберных мышц и мышц брюшного пресса.

- Форсированное дыхание (например, при физической нагрузке или дыхательной недостаточности) – характеризуется максимальной активацией всех дыхательных мышц, включая вспомогательные. Выдох становится активным, с сильным сокращением мышц брюшного пресса и внутренних межреберных мышц.

Модуляция бронхиального тонуса

Помимо регуляции дыхательных мышц, эфферентная иннервация дыхательной системы также контролирует тонус гладких мышц бронхов и бронхиол, влияя на сопротивление дыхательных путей. Это осуществляется через вегетативную нервную систему:

- Парасимпатическая стимуляция через блуждающий нерв вызывает сужение бронхов (бронхоконстрикцию), увеличивая сопротивление дыхательных путей. Парасимпатические постганглионарные волокна выделяют ацетилхолин, который взаимодействует с М3-холинорецепторами гладких мышц бронхов, вызывая их сокращение.

- Симпатическая стимуляция через волокна, отходящие от верхних грудных симпатических ганглиев, приводит к расширению бронхов (бронходилатации), снижая сопротивление дыхательных путей. Симпатические постганглионарные волокна выделяют норадреналин, который активирует β2-адренорецепторы гладких мышц бронхов, вызывая их расслабление.

Баланс между парасимпатическими и симпатическими влияниями определяет тонус бронхиальной мускулатуры и, соответственно, проходимость дыхательных путей. В норме преобладает парасимпатический тонус, который поддерживает некоторую степень бронхоконстрикции. Однако при необходимости (например, при физической нагрузке) симпатическая активация вызывает расширение бронхов, облегчая прохождение воздуха.

Таким образом, эфферентные пути иннервации дыхательной системы обеспечивают скоординированную работу дыхательных мышц и регуляцию тонуса бронхов, адаптируя дыхательные движения и проходимость дыхательных путей к текущим потребностям организма.

Рефлекторные механизмы регуляции дыхания

Регуляция дыхания осуществляется через множество рефлекторных механизмов, которые обеспечивают быструю адаптацию дыхательных движений к изменяющимся условиям внутренней и внешней среды. Эти рефлексы позволяют точно подстраивать вентиляцию легких под метаболические потребности организма и защищать дыхательную систему от вредных воздействий.

Основные дыхательные рефлексы

- Рефлекс Геринга-Брейера – один из важнейших рефлексов регуляции дыхания. Он возникает при растяжении легких во время вдоха, когда активируются медленно адаптирующиеся рецепторы растяжения. Афферентные сигналы по волокнам блуждающего нерва поступают в дыхательный центр, где они тормозят инспираторные н

Я продолжу написание статьи на тему «Иннервация легких: как нервная система управляет дыханием».

Рефлекторные механизмы регуляции дыхания (продолжение)

Основные дыхательные рефлексы (продолжение)

- Рефлекс Геринга-Брейера – один из важнейших рефлексов регуляции дыхания. Он возникает при растяжении легких во время вдоха, когда активируются медленно адаптирующиеся рецепторы растяжения. Афферентные сигналы по волокнам блуждающего нерва поступают в дыхательный центр, где они тормозят инспираторные нейроны и способствуют переключению с вдоха на выдох. Этот рефлекс предотвращает чрезмерное растяжение легких и регулирует глубину и частоту дыхания.

- Дефляционный рефлекс – противоположен рефлексу Геринга-Брейера. Он возникает при спадении (дефляции) легких, когда активность рецепторов растяжения уменьшается. Снижение афферентной импульсации от этих рецепторов приводит к возбуждению инспираторных нейронов и инициации нового вдоха. Таким образом, дефляционный рефлекс стимулирует начало очередного дыхательного цикла.

- Хеморецепторные рефлексы – возникают при изменении газового состава крови и pH. Повышение парциального давления CO₂, снижение O₂ или pH крови активирует периферические хеморецепторы (в каротидных и аортальных тельцах) и центральные хеморецепторы (в продолговатом мозге). Это приводит к рефлекторному усилению дыхания – увеличению его частоты и глубины.

- Кашлевой рефлекс – защитный рефлекс, возникающий при раздражении ирритантных рецепторов в слизистой оболочке гортани, трахеи и крупных бронхов. Афферентные сигналы по блуждающему нерву поступают в «кашлевой центр» продолговатого мозга, вызывая скоординированную реакцию: глубокий вдох, закрытие голосовой щели, напряжение дыхательных мышц и мышц брюшного пресса (что повышает внутригрудное и внутрибрюшное давление), и затем резкое открытие голосовой щели с форсированным выдохом. Это позволяет удалить из дыхательных путей инородные частицы или избыток секрета.

- Чихательный рефлекс – защитный рефлекс, подобный кашлевому, но возникающий при раздражении рецепторов слизистой оболочки носовой полости. Афферентные сигналы передаются через тройничный нерв (V пара черепных нервов).

- Рефлекс с J-рецепторов – возникает при активации юкстакапиллярных рецепторов, расположенных в стенках альвеол рядом с капиллярами. Эти рецепторы реагируют на отек легочной ткани, легочную эмболию и некоторые фармакологические агенты. Их активация вызывает быстрое поверхностное дыхание, бронхоконстрикцию и повышенную секрецию бронхиальной слизи.

Влияние рецепторов верхних дыхательных путей

Важную роль в регуляции дыхания играют рецепторы верхних дыхательных путей – носовой полости, носоглотки, гортани:

- Рецепторы слизистой носа – чувствительны к температуре, влажности воздуха и различным химическим раздражителям. Их раздражение может вызвать апноэ (задержку дыхания), брадипноэ (замедление дыхания) или тахипноэ (учащение дыхания) в зависимости от характера раздражителя. Афферентные сигналы от этих рецепторов передаются через тройничный нерв.

- Ларингеальные рецепторы – расположены в гортани и играют важную роль в защите нижних дыхательных путей от попадания инородных тел, жидкости или пищи. При их раздражении возникает быстрый ларингеальный рефлекс – закрытие голосовой щели и задержка дыхания, что предотвращает аспирацию. Афферентные сигналы передаются через верхнегортанный нерв – ветвь блуждающего нерва.

- Барорецепторы дыхательных путей – чувствительны к изменениям давления в дыхательных путях. Их активация при повышении давления (например, при искусственной вентиляции легких) может вызвать рефлекторное угнетение дыхания.

Интеграция рефлекторных влияний

Все описанные рефлекторные механизмы не действуют изолированно, а интегрируются на уровне дыхательного центра, формируя оптимальный паттерн дыхания. Дыхательный центр постоянно обрабатывает афферентные сигналы от многочисленных рецепторов и генерирует соответствующие эфферентные команды к дыхательным мышцам.

Важно отметить, что рефлекторные механизмы регуляции дыхания могут модулироваться высшими отделами мозга. Например, произвольная задержка дыхания может временно подавлять рефлекторные респираторные реакции, но только до определенного предела. Когда концентрация CO₂ в крови достигает критического уровня, хеморецепторный рефлекс преодолевает произвольное торможение и вызывает принудительное возобновление дыхания.

Таким образом, рефлекторные механизмы обеспечивают быструю и точную адаптацию дыхания к меняющимся условиям, защищают дыхательную систему от повреждений и поддерживают оптимальный газовый состав крови.

Нейрохимические механизмы регуляции дыхания

Помимо нервных сигналов, передающихся по афферентным и эфферентным путям, важную роль в регуляции дыхания играют различные нейромедиаторы, нейромодуляторы и другие химические факторы. Они влияют на активность нейронов дыхательного центра и периферических структур, участвующих в регуляции дыхания.

Основные нейротрансмиттеры дыхательного центра

- Глутамат – основной возбуждающий нейротрансмиттер в дыхательном центре. Он опосредует быструю синаптическую передачу между дыхательными нейронами и играет ключевую роль в генерации дыхательного ритма. Глутамат действует через ионотропные (NMDA, AMPA, каинатные) и метаботропные рецепторы.

- ГАМК (гамма-аминомасляная кислота) – основной тормозной нейротрансмиттер в дыхательном центре. ГАМК-ергические нейроны участвуют в переключении фаз дыхательного цикла и координации активности различных дыхательных мышц. ГАМК действует через ионотропные (ГАМК-А) и метаботропные (ГАМК-В) рецепторы.

- Глицин – еще один важный тормозной нейротрансмиттер, участвующий в регуляции дыхания. Глицинергические нейроны обеспечивают реципрокное торможение между различными группами дыхательных нейронов.

- Ацетилхолин – играет важную роль в холинергической передаче сигналов в дыхательном центре. Ацетилхолин влияет на активность дыхательных нейронов через никотиновые и мускариновые рецепторы. Через никотиновые рецепторы он оказывает преимущественно возбуждающее действие, а через мускариновые – модулирующее.

- Моноамины – серотонин, норадреналин и дофамин также участвуют в модуляции дыхательной активности. Серотонинергические нейроны ядер шва участвуют в стимуляции дыхания, особенно при гиперкапнии (повышении уровня CO₂). Норадренергические нейроны голубого пятна (locus coeruleus) также модулируют дыхательный ритм и участвуют в адаптации дыхания к изменяющимся условиям.

Нейропептиды и регуляция дыхания

Различные нейропептиды также играют важную роль в регуляции дыхания:

- Субстанция P – обнаружена в многочисленных нервных волокнах, иннервирующих дыхательные пути и дыхательные мышцы. Она усиливает передачу афферентных сигналов от дыхательных рецепторов и стимулирует дыхание.

- Нейрокинин A – родственный субстанции P пептид, который также участвует в регуляции дыхания и бронхиального тонуса.

- Вазоактивный интестинальный пептид (VIP) – вызывает расслабление гладких мышц бронхов и бронходилатацию. VIP-ергические нервные волокна являются частью неадренергической-нехолинергической (NANC) системы иннервации дыхательных путей.

- Опиоидные пептиды (эндорфины, энкефалины) – угнетают дыхательный центр и могут вызывать угнетение дыхания. Это объясняет депрессию дыхания при приеме опиоидных анальгетиков (морфин, фентанил и др.).

Гуморальные факторы в регуляции дыхания

Помимо нейромедиаторов и нейропептидов, на дыхание влияют различные гуморальные факторы, циркулирующие в крови:

- Изменения pH крови и спинномозговой жидкости – оказывают мощное влияние на дыхательный центр. Ацидоз (снижение pH) стимулирует дыхание, а алкалоз (повышение pH) угнетает его.

- Углекислый газ (CO₂) – является одним из основных регуляторов дыхания. Повышение парциального давления CO₂ в артериальной крови (PaCO₂) вызывает усиление вентиляции легких. CO₂ действует преимущественно через изменение pH спинномозговой жидкости, влияя на центральные хеморецепторы.

- Кислород (O₂) – снижение парциального давления O₂ в артериальной крови (PaO₂) ниже 60 мм рт.ст. стимулирует дыхание через активацию периферических хеморецепторов в каротидных и аортальных тельцах.

- Аденозин – накапливается в тканях при гипоксии и может модулировать дыхательные реакции на гипоксию и гиперкапнию.

- Гормоны – некоторые гормоны (прогестерон, тироксин, адреналин и др.) могут влиять на дыхание. Например, прогестерон стимулирует дыхание, что объясняет гипервентиляцию у беременных женщин, а адреналин расширяет бронхи и увеличивает частоту дыхания при стрессе.

Все эти нейрохимические и гуморальные факторы взаимодействуют между собой, обеспечивая тонкую регуляцию дыхания в соответствии с метаболическими потребностями организма и условиями внешней среды.

Нарушения иннервации дыхательной системы

Различные патологические процессы могут нарушать иннервацию дыхательной системы, приводя к дыхательным расстройствам различной степени тяжести. Эти нарушения могут затрагивать как центральные, так и периферические звенья регуляции дыхания.

Центральные нарушения регуляции дыхания

- Повреждения дыхательного центра – могут возникать при инсультах, опухолях, травмах, энцефалитах и других поражениях ствола мозга. В зависимости от локализации и степени повреждения могут наблюдаться различные нарушения дыхания:

- Апнейстическое дыхание – характеризуется удлиненным судорожным вдохом с короткими неэффективными попытками выдоха. Возникает при поражении нижних отделов варолиева моста.

- Атаксическое дыхание – нерегулярное дыхание с беспорядочными, хаотичными дыхательными движениями различной амплитуды. Наблюдается при поражении продолговатого мозга.

- Дыхание Чейна-Стокса – периодическое дыхание с чередованием эпизодов нарастающего и убывающего дыхания, разделенных периодами апноэ. Может наблюдаться при поражениях полушарий головного мозга и метаболических нарушениях.

- Дыхание Биота – характеризуется равномерными дыхательными движениями, прерываемыми длительными паузами апноэ. Наблюдается при поражении продолговатого мозга.

- Синдром центрального апноэ сна – характеризуется остановками дыхания во время сна из-за отсутствия дыхательной активности дыхательного центра. В отличие от обструктивного апноэ сна, при центральном апноэ нет дыхательных усилий.

- Синдром врожденной центральной гиповентиляции (проклятие Ундины) – редкое врожденное заболевание, при котором отсутствует автоматический контроль дыхания. Пациенты могут дышать только под сознательным контролем и перестают дышать во время сна, что требует механической вентиляции легких.

Нарушения периферической иннервации дыхательной системы

- Повреждения блуждающего нерва – могут возникать при травмах, опухолях, инфекциях или как осложнение хирургических вмешательств на шее, грудной клетке или средостении. Двустороннее повреждение блуждающих нервов приводит к нарушению рефлекса Геринга-Брейера, потере защитных дыхательных рефлексов и нарушению регуляции бронхиального тонуса.

- Повреждения диафрагмального нерва – приводят к параличу или парезу диафрагмы, что серьезно нарушает вентиляцию легких. Одностороннее повреждение вызывает подъем и парадоксальное движение одной половины диафрагмы, а двустороннее – тяжелую дыхательную недостаточность, особенно в положении лежа.

- Повреждения межреберных нервов – могут возникать при травмах грудной клетки, операциях или неврологических заболеваниях. Они приводят к нарушению функции межреберных мышц и механики дыхания.

- Нейромышечные заболевания – такие как миастения, синдром Гийена-Барре, боковой амиотрофический склероз, мышечные дистрофии – могут затрагивать дыхательную мускулатуру, нарушая эфферентное звено регуляции дыхания и приводя к дыхательной недостаточности.

Нарушения вегетативной иннервации бронхолегочной системы

- Вегетативная дисфункция – может проявляться нарушением баланса между симпатической и парасимпатической иннервацией бронхов. Преобладание парасимпатического тонуса приводит к бронхоспазму, а недостаточность симпатической иннервации – к нарушению бронходилатации.

- Бронхиальная астма – характеризуется гиперреактивностью бронхов и эпизодами бронхоспазма. В патогенезе этого заболевания важную роль играет нарушение нейрогенной регуляции бронхиального тонуса, в частности, увеличение активности парасимпатической иннервации и дисфункция неадренергической-нехолинергической системы иннервации.

- Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – также сопровождается нарушением вегетативной иннервации бронхов, что проявляется изменением бронхиального тонуса и секреции бронхиальных желез.

Нарушения иннервации дыхательной системы требуют своевременной диагностики и комплексного лечения, направленного на коррекцию основного заболевания и поддержание адекватной вентиляции легких. В тяжелых случаях может потребоваться искусственная вентиляция легких или другие методы респираторной поддержки.

Диагностика нарушений иннервации дыхательной системы

Диагностика нарушений иннервации дыхательной системы включает комплекс клинических, инструментальных и лабораторных методов. Цель диагностики – выявить наличие, характер и причину нарушения нервной регуляции дыхания.

Клиническая оценка

- Анамнез и физикальное обследование – позволяют выявить характерные симптомы нарушения иннервации дыхательной системы:

- Одышка и ее характер (инспираторная, экспираторная, смешанная)

- Нарушения ритма и паттерна дыхания (тахипноэ, брадипноэ, периодическое дыхание и др.)

- Ослабление или асимметрия дыхательных движений грудной клетки

- Парадоксальное движение диафрагмы

- Нарушение кашлевого рефлекса

- Признаки бульбарного или псевдобульбарного синдрома

- Сопутствующие неврологические симптомы

- Оценка функции дыхательных мышц – включает измерение силы вдоха и выдоха с помощью специальных приборов:

- Максимальное инспираторное давление (MIP)

- Максимальное экспираторное давление (MEP)

- Давление при носовом вдохе (SNIP)

- Оценка защитных рефлексов – включает проверку кашлевого, глоточного и других рефлексов, которые могут быть нарушены при поражении блуждающего нерва.

Инструментальные методы исследования

- Спирометрия – позволяет оценить функцию внешнего дыхания и выявить рестриктивные или обструктивные нарушения, характерные для различных видов нарушения иннервации.

- Бодиплетизмография – дает возможность более детально оценить механику дыхания, сопротивление дыхательных путей и другие параметры.

- Пульсоксиметрия и капнография – неинвазивные методы мониторинга сатурации крови кислородом и уровня углекислого газа, позволяющие выявить нарушения газообмена.

- Электромиография (ЭМГ) дыхательных мышц – оценивает электрическую активность диафрагмы и других дыхательных мышц, помогая выявить нейромышечные нарушения.

- Электронейрография (ЭНГ) – исследует проводимость диафрагмального и других нервов, иннервирующих дыхательную систему.

- УЗИ диафрагмы – позволяет оценить подвижность и толщину диафрагмы, выявить ее парадоксальное движение или парез.

- Рентгеноскопия и рентгенография грудной клетки – позволяют оценить положение и подвижность диафрагмы, выявить возможные причины нарушения иннервации.

- КТ и МРТ головного мозга и спинного мозга – выявляют структурные изменения в центральной нервной системе, которые могут быть причиной нарушения иннервации дыхательной системы.

- Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) – позволяет оценить метаболическую активность различных отделов головного мозга, включая дыхательный центр.

- Полисомнография – комплексное исследование во время сна, позволяющее выявить центральное и обструктивное апноэ сна, гиповентиляцию и другие нарушения дыхания во сне.

Лабораторные методы исследования

- Анализ газов артериальной крови – позволяет оценить эффективность вентиляции и газообмена, выявить гипоксемию, гиперкапнию или нарушения кислотно-основного состояния.

- Оценка чувствительности дыхательного центра к CO₂ – специальные тесты с вдыханием воздуха с повышенным содержанием CO₂ для оценки реакции дыхательного центра.

- Оценка реакции на гипоксию – тесты с вдыханием воздуха с пониженным содержанием O₂ для оценки работы периферических хеморецепторов.

- Иммунологические исследования – для выявления аутоиммунных заболеваний, поражающих нервную систему (например, миастения, синдром Гийена-Барре).

- Генетические исследования – при подозрении на наследственные нейромышечные заболевания или синдром врожденной центральной гиповентиляции.

Комплексная диагностика позволяет не только выявить нарушение иннервации дыхательной системы, но и определить его причину, что необходимо для выбора адекватной терапии. В зависимости от результатов диагностики может потребоваться консультация различных специалистов – пульмонолога, невролога, нейрохирурга, торакального хирурга и других.

Чек-лист для диагностики нарушений иннервации дыхательной системы

Признаки, которые могут указывать на нарушение иннервации легких:

- Необычный паттерн дыхания (апнейстическое, атаксическое, дыхание Чейна-Стокса, дыхание Биота)

- Асимметрия дыхательных движений грудной клетки

- Парадоксальное движение диафрагмы (втяжение живота на вдохе)

- Ослабление или отсутствие кашлевого рефлекса

- Частые аспирации при глотании

- Одышка, усиливающаяся в положении лежа (ортопноэ)

- Эпизоды остановки дыхания во сне (свидетельства апноэ сна)

- Утренние головные боли и дневная сонливость (признаки ночной гиповентиляции)

- Сочетание с другими неврологическими симптомами (слабость, онемение, дизартрия и др.)

- Нарушение голоса (дисфония, афония) – возможный признак поражения возвратного гортанного нерва

Лабораторно-инструментальные исследования:

- Спирометрия (для оценки функции внешнего дыхания)

- Анализ газов артериальной крови (для выявления гипоксемии и гиперкапнии)

- Рентгенография грудной клетки (для оценки положения и подвижности диафрагмы)

- УЗИ диафрагмы (для оценки ее подвижности и выявления пареза)

- ЭМГ дыхательных мышц (для оценки их электрической активности)

- КТ или МРТ головного и/или спинного мозга (при подозрении на центральную причину)

- Полисомнография (при подозрении на нарушения дыхания во сне)

- Оценка чувствительности дыхательного центра к CO₂ и/или гипоксии

Консультации специалистов:

- Невролог (для выявления неврологических причин нарушения дыхания)

- Пульмонолог (для оценки функции внешнего дыхания и респираторной поддержки)

- Оториноларинголог (при подозрении на патологию верхних дыхательных путей)

- Сомнолог (при нарушениях дыхания во сне)

- Нейрохирург (при структурных поражениях ЦНС, требующих хирургического лечения)

- Торакальный хирург (при повреждениях диафрагмального нерва или диафрагмы)

Срочные меры при выявлении тяжелых нарушений:

- Оценка необходимости респираторной поддержки (ИВЛ, НИВЛ, CPAP)

- Обеспечение проходимости дыхательных путей

- Мониторинг газового состава крови

- Профилактика аспирации при нарушении глотания

- Лечение основного заболевания, вызвавшего нарушение иннервации

Таблица: Симптоматика нарушений иннервации дыхательной системы

| Нарушение | Основные симптомы | Причины | Диагностика | Лечение |

|---|---|---|---|---|

| Парез/паралич диафрагмы | Одышка, усиливающаяся в положении лежа; парадоксальное движение диафрагмы; уменьшение ЖЕЛ | Повреждение диафрагмального нерва (травма, операция, опухоль); нейромышечные заболевания | Рентгеноскопия, УЗИ диафрагмы, ЭМГ диафрагмы, спирометрия | НИВЛ, пликация диафрагмы, диафрагмальный пейсмейкер |

| Центральное апноэ сна | Остановки дыхания во сне, дневная сонливость, утренние головные боли, бессонница | Поражение дыхательного центра; сердечная недостаточность; высокогорная адаптация | Полисомнография, капнография, МРТ головного мозга | СИПАП-терапия, BiPAP, контроль основного заболевания |

| Повреждение блуждающего нерва | Охриплость голоса, нарушение глотания, тахикардия, нарушение моторики ЖКТ, снижение кашлевого рефлекса | Операции на шее/грудной клетке, опухоли, травмы, нейропатии | Ларингоскопия, оценка глотания, ЭКГ, манометрия пищевода | Зависит от причины; логопедическая реабилитация, коррекция глотания |

| Синдром врожденной центральной гиповентиляции | Апноэ во сне, отсутствие реакции на гиперкапнию, цианоз при засыпании | Мутация гена PHOX2B, нарушение развития автономной нервной системы | Генетические тесты, полисомнография, оценка вентиляционного ответа на CO₂ | Длительная ИВЛ или НИВЛ, диафрагмальный пейсмейкер |

| Бульбарный/псевдобульбарный синдром | Дизартрия, дисфагия, нарушение кашлевого и глоточного рефлексов, дыхательные нарушения | Инсульт, БАС, рассеянный склероз, опухоли ствола мозга | МРТ головного мозга, оценка глотания, нейрофизиологические тесты | Нейропротекторы, логопедическая реабилитация, зондовое питание |

| Вегетативная дисфункция дыхательных путей | Бронхоспазм, повышенная реактивность бронхов, кашель | Бронхиальная астма, ХОБЛ, дисбаланс вегетативной регуляции | Спирометрия, бронхопровокационные тесты, оценка вариабельности сердечного ритма | Бронходилататоры, холинолитики, симпатомиметики, ИПП |

Современные методы лечения и коррекции нарушений иннервации легких

Лечение нарушений иннервации дыхательной системы зависит от характера, причины и тяжести нарушения. Оно может включать как консервативные, так и хирургические методы, а также различные виды респираторной поддержки.

Лекарственная терапия

- Препараты, влияющие на нейротрансмиссию:

- Холинолитики (ипратропия бромид, тиотропия бромид) – блокируют парасимпатическую иннервацию бронхов, уменьшая бронхоспазм при бронхиальной астме и ХОБЛ.

- β2-адреномиметики (сальбутамол, формотерол) – стимулируют симпатическую иннервацию бронхов, вызывая их расширение.

- Антихолинэстеразные препараты (неостигмин, пиридостигмин) – улучшают нервно-мышечную передачу при миастении и других нервно-мышечных заболеваниях, улучшая функцию дыхательных мышц.

- Стимуляторы дыхательного центра (доксапрам, альмитрин) – повышают чувствительность дыхательного центра к гиперкапнии и гипоксии.

- Противовоспалительные препараты:

- Глюкокортикостероиды (ингаляционные и системные) – уменьшают воспаление в дыхательных путях, снижая гиперреактивность бронхов.

- Антилейкотриеновые препараты (монтелукаст) – блокируют действие лейкотриенов, которые участвуют в нейрогенном воспалении дыхательных путей.

- Нейротропные препараты:

- Нейропротекторы (цитиколин, пирацетам) – улучшают метаболизм нейронов и могут быть полезны при центральных нарушениях регуляции дыхания.

- Антиоксиданты (витамины С, Е, альфа-липоевая кислота) – защищают нервные клетки от оксидативного стресса.

- Нейротрофические факторы – могут способствовать восстановлению поврежденных нервных волокон.

Респираторная поддержка

- Неинвазивная вентиляция легких (НИВЛ):

- CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) – создает постоянное положительное давление в дыхательных путях, применяется при обструктивном и центральном апноэ сна.

- BiPAP (Bilevel Positive Airway Pressure) – создает различные уровни давления на вдохе и выдохе, применяется при нейромышечных заболеваниях и центральных нарушениях дыхания.

- ASV (Adaptive Servo-Ventilation) – адаптивная сервовентиляция, особенно эффективна при центральном апноэ сна и дыхании Чейна-Стокса.

- Инвазивная вентиляция легких:

- Через трахеостому – для долгосрочной респираторной поддержки при тяжелых нарушениях иннервации (синдром врожденной центральной гиповентиляции, поздние стадии БАС и др.).

- Высокочастотная вентиляция легких – для пациентов с нестабильной механикой дыхания.

- Кислородотерапия:

- Длительная малопоточная оксигенотерапия – для пациентов с хронической гипоксемией.

- Высокопоточная назальная оксигенотерапия – обеспечивает высокий поток увлажненного и обогащенного кислородом воздуха.

Хирургические методы

- Пликация диафрагмы – хирургическое укрепление и натяжение парализованной диафрагмы для предотвращения ее парадоксальных движений.

- Невролиз нерва – освобождение нерва от сдавления или рубцовой ткани, может применяться при компрессии диафрагмального или возвратного гортанного нерва.

- Трахеостомия – создание искусственного отверстия в трахее для обеспечения проходимости дыхательных путей и возможности длительной ИВЛ.

- Диафрагмальный пейсмейкер (диафрагмальная стимуляция) – имплантация электродов к диафрагмальному нерву для ритмической стимуляции диафрагмы. Применяется при высоких повреждениях спинного мозга, синдроме врожденной центральной гиповентиляции и некоторых других состояниях.

Реабилитационные мероприятия

- Дыхательная гимнастика:

- Упражнения для укрепления дыхательных мышц

- Тренировка диафрагмального дыхания

- Техники откашливания и дренажные положения

- Тренировка дыхательных мышц:

- Использование дыхательных тренажеров с регулируемым сопротивлением

- Инспираторный мышечный тренинг (IMT)

- Экспираторный мышечный тренинг (EMT)

- Нейрореабилитация:

- Методы биологической обратной связи

- Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС)

- Электростимуляция диафрагмального нерва

- Логопедическая реабилитация:

- Упражнения для улучшения глотания и предотвращения аспирации

- Тренировка голосовых функций при поражении возвратного гортанного нерва

Инновационные и экспериментальные методы

- Стволовые клетки – исследуется их потенциал для восстановления поврежденных нервных волокон и нейронов дыхательного центра.

- Генная терапия – для лечения генетических нарушений, таких как синдром врожденной центральной гиповентиляции.

- Нейропротезирование – разработка более совершенных диафрагмальных стимуляторов и других нейропротезов для восстановления функции дыхательных мышц.

- Транскраниальная стимуляция – неинвазивные методы стимуляции дыхательного центра при его дисфункции.

- Нейромодуляция – воздействие на вегетативные нервы с помощью имплантируемых стимуляторов для регуляции бронхиального тонуса при бронхиальной астме и ХОБЛ.

Выбор метода лечения должен основываться на точной диагностике характера и причины нарушения иннервации, а также учитывать индивидуальные особенности пациента. Часто требуется комбинация различных методов и междисциплинарный подход с участием неврологов, пульмонологов, реабилитологов и других специалистов.

Вопросы и ответы о иннервации дыхательной системы

Вопрос 1: Что такое иннервация легких и какие нервы в ней участвуют?

Ответ: Иннервация легких – это обеспечение легких и дыхательных путей нервными волокнами, которые регулируют их функцию. Основными нервами, участвующими в иннервации легких, являются:

- Блуждающий нерв (X пара черепных нервов) – обеспечивает парасимпатическую иннервацию, вызывая сужение бронхов и усиление секреции бронхиальных желез

- Симпатические нервы, отходящие от верхних грудных сегментов спинного мозга (T1-T5) – вызывают расширение бронхов и уменьшение секреции

- Диафрагмальный нерв (C3-C5) – иннервирует диафрагму, основную дыхательную мышцу

- Межреберные нервы (T1-T12) – иннервируют межреберные мышцы, участвующие в дыхательных движениях

Вопрос 2: Как работает дыхательный центр и где он расположен?

Ответ: Дыхательный центр представляет собой совокупность нейронов, расположенных в стволе мозга и ответственных за регуляцию дыхания. Он включает несколько отделов:

- Бульбарный (медуллярный) дыхательный центр в продолговатом мозге, состоящий из дорсальной (инспираторной) и вентральной (экспираторной) групп нейронов

- Пневмотаксический центр в верхней части варолиева моста, ограничивающий продолжительность вдоха

- Апнейстический центр в нижней части моста, стимулирующий продолжение вдоха

- Спинальные дыхательные центры в передних рогах спинного мозга

Дыхательный центр обладает автоматизмом – способностью самостоятельно генерировать ритмические дыхательные импульсы без внешних сигналов. Однако его активность постоянно модулируется сигналами от различных рецепторов и высших отделов мозга.

Вопрос 3: Какие рецепторы участвуют в регуляции дыхания?

Ответ: В регуляции дыхания участвуют несколько типов рецепторов:

- Механорецепторы легких:

- Медленно адаптирующиеся рецепторы растяжения – реагируют на растяжение легких во время вдоха

- Быстро адаптирующиеся (ирритантные) рецепторы – реагируют на механические и химические раздражители

- J-рецепторы (юкстакапиллярные) – активируются при отеке легких и эмболии

- Хеморецепторы:

- Центральные хеморецепторы в продолговатом мозге – чувствительны к изменениям pH и уровню CO₂ в спинномозговой жидкости

- Периферические хеморецепторы в каротидных и аортальных тельцах – реагируют на снижение уровня O₂ и повышение CO₂ в крови

- Проприорецепторы дыхательных мышц – передают информацию о степени их сокращения

- Рецепторы верхних дыхательных путей – чувствительны к температуре, раздражителям и потоку воздуха

Вопрос 4: Какие нейромедиаторы участвуют в регуляции дыхания?

Ответ: В нейрохимической регуляции дыхания участвуют различные нейромедиаторы:

- Возбуждающие: глутамат (основной возбуждающий нейротрансмиттер дыхательного центра), ацетилхолин (в холинергических синапсах), серотонин, норадреналин

- Тормозные: ГАМК (гамма-аминомасляная кислота), глицин

- Нейропептиды: субстанция P, нейрокинин A, вазоактивный интестинальный пептид (VIP), опиоидные пептиды

Баланс этих нейромедиаторов определяет активность дыхательного центра и паттерн дыхания.

Вопрос 5: Как вегетативная нервная система влияет на дыхание?

Ответ: Вегетативная нервная система влияет на дыхание через два своих отдела:

- Парасимпатический отдел (через блуждающий нерв) вызывает:

- Сужение бронхов и бронхиол (бронхоконстрикцию)

- Усиление секреции бронхиальных желез

- Замедление дыхания

- Участвует в рефлексе Геринга-Брейера

- Симпатический отдел вызывает:

- Расширение бронхов и бронхиол (бронходилатацию)

- Уменьшение секреции бронхиальных желез

- Учащение дыхания

- Повышение тонуса дыхательных мышц

Баланс между симпатическими и парасимпатическими влияниями определяет тонус бронхиальной мускулатуры и характер дыхания.

Вопрос 6: Что такое рефлекс Геринга-Брейера и какова его роль?

Ответ: Рефлекс Геринга-Брейера – это защитный дыхательный рефлекс, предотвращающий чрезмерное растяжение легких. Он заключается в следующем:

- При растяжении легких во время вдоха активируются медленно адаптирующиеся рецепторы растяжения в стенках бронхов

- Афферентные сигналы по волокнам блуждающего нерва поступают в дыхательный центр

- Эти сигналы тормозят активность инспираторных нейронов, прекращая вдох

- Начинается выдох

Рефлекс Геринга-Брейера регулирует глубину и частоту дыхания, предотвращает перерастяжение легких и участвует в формировании нормального дыхательного ритма. При перерезке блуждающих нервов этот рефлекс исчезает, что приводит к более глубокому и редкому дыханию.

Вопрос 7: Как изменяется дыхание при физической нагрузке?

Ответ: При физической нагрузке происходят следующие изменения дыхания:

- Увеличивается частота дыхания (до 40-50 в минуту при интенсивной нагрузке)

- Увеличивается дыхательный объем (объем воздуха при одном вдохе)

- Значительно возрастает минутный объем дыхания (до 120-150 л/мин у тренированных спортсменов)

- Активируются вспомогательные дыхательные мышцы

- Происходит бронходилатация за счет усиления симпатической активности

- Улучшается диффузия газов в легких благодаря более полному раскрытию альвеол и усилению легочного кровотока

Эти изменения обеспечиваются сложным взаимодействием нервных и гуморальных механизмов, включающих:

- Сигналы от проприорецепторов работающих мышц

- Увеличение содержания CO₂ и снижение pH крови, активирующие хеморецепторы

- Центральные механизмы (команды от моторных зон коры головного мозга)

- Повышение уровня катехоламинов (адреналина и норадреналина) в крови

Вопрос 8: Какие заболевания связаны с нарушением иннервации дыхательной системы?

Ответ: С нарушением иннервации дыхательной системы связаны различные заболевания:

- Центральные нарушения:

- Синдром центрального апноэ сна

- Синдром врожденной центральной гиповентиляции (проклятие Ундины)

- Нарушения дыхания при инсультах, опухолях и травмах ствола мозга

- Нарушения дыхания при нейродегенеративных заболеваниях (болезнь Паркинсона, мультисистемная атрофия)

- Периферические нарушения:

- Парез или паралич диафрагмы при повреждении диафрагмального нерва

- Бульбарный и псевдобульбарный параличи с нарушением защитных дыхательных рефлексов

- Нейромышечные заболевания (миастения, синдром Гийена-Барре, БАС, мышечные дистрофии)

- Вегетативные нарушения:

- Бронхиальная астма (с нарушением вегетативной регуляции бронхиального тонуса)

- Вегетативная дисфункция с гипервентиляционным синдромом

Вопрос 9: Как диагностируются нарушения иннервации дыхательной системы?

Ответ: Диагностика нарушений иннервации дыхательной системы включает:

- Клиническое обследование – оценка паттерна дыхания, дыхательных движений грудной клетки и диафрагмы, неврологический статус

- Функциональные тесты – спирометрия, бодиплетизмография, оценка силы дыхательных мышц (MIP, MEP)

- Инструментальные исследования – рентгеноскопия, УЗИ диафрагмы, электромиография дыхательных мышц, стимуляционная электронейрография

- Нейровизуализация – КТ, МРТ головного и спинного мозга

- Лабораторные исследования – анализ газов артериальной крови, оценка чувствительности дыхательного центра к CO₂ и гипоксии

- Полисомнография – для выявления нарушений дыхания во сне

- Генетические исследования – при подозрении на наследственные нарушения

Вопрос 10: Какие современные методы лечения применяются при нарушениях иннервации дыхательной системы?

Ответ: Современные методы лечения включают:

- Респираторную поддержку – неинвазивная вентиляция легких (CPAP, BiPAP, ASV), инвазивная вентиляция через трахеостому, кислородотерапия

- Фармакотерапию – препараты, влияющие на нейротрансмиссию (холинолитики, β2-адреномиметики, антихолинэстеразные), нейротропные препараты

- Хирургические методы – пликация диафрагмы, невролиз нервов, трахеостомия

- Нейростимуляцию – диафрагмальный пейсмейкер, транскраниальная магнитная стимуляция

- Реабилитационные мероприятия – дыхательная гимнастика, тренировка дыхательных мышц, нейрореабилитация

- Инновационные методы – стволовые клетки, генная терапия, нейропротезирование

Выбор методов зависит от причины, характера и тяжести нарушения иннервации.

Заключение

Иннервация легких представляет собой сложную многоуровневую систему, обеспечивающую регуляцию дыхания в соответствии с потребностями организма. От слаженной работы центральных и периферических отделов нервной системы зависит не только эффективность газообмена, но и жизнь человека.

В этой статье мы рассмотрели анатомические основы иннервации легких, центральные механизмы регуляции дыхания, афферентные и эфферентные пути, рефлекторные и нейрохимические механизмы регуляции дыхания. Также мы обсудили нарушения иннервации дыхательной системы, методы их диагностики и современные подходы к лечению.

Понимание механизмов нервной регуляции дыхания имеет огромное значение для клинической практики – от интенсивной терапии и реанимации до неврологии, пульмонологии и реабилитации. Современные методы диагностики и лечения нарушений иннервации легких позволяют значительно улучшить качество жизни пациентов и в ряде случаев спасти их жизнь.

Дальнейшие исследования в этой области, разработка новых методов нейровизуализации, нейромодуляции и нейрореабилитации откроют новые перспективы в диагностике и лечении нарушений иннервации дыхательной системы.

Источники

- Национальное руководство по физиологии. Под ред. К.В. Судакова. ГЭОТАР-Медиа, 2023.

- Физиология дыхания. Под ред. И.С. Бреслава, Г.Г. Исаева. СПб.: Наука, 2021.

- Функциональная анатомия нервной системы. Под ред. А.С. Гайворонского. СПб.: СпецЛит, 2022.

- Сайт Российского общества пульмонологов

- Сайт Российского общества неврологов

- Кафедра физиологии человека и животных МГУ имени М.В. Ломоносова