Каждую минуту наши легкие совершают около 12-20 вдохов, перемещая примерно 6-8 литров воздуха. За сутки через дыхательную систему проходит около 10 000 литров воздуха! Этот впечатляющий объем обрабатывается благодаря удивительно сложной и эффективной бронхо-легочной системе, которая обеспечивает нас жизненно важным кислородом и избавляет от углекислого газа. Но как устроена эта система, позволяющая нам дышать?

В этой статье мы совершим анатомическое путешествие по дыхательной системе человека — от трахеи до микроскопических альвеол, где происходит газообмен. Вы узнаете о строении каждого отдела дыхательного пути, его функциях и роли в процессе дыхания. Эта информация будет полезна не только студентам-медикам, но и всем, кто интересуется устройством человеческого организма и хочет лучше понимать принципы работы своей дыхательной системы.

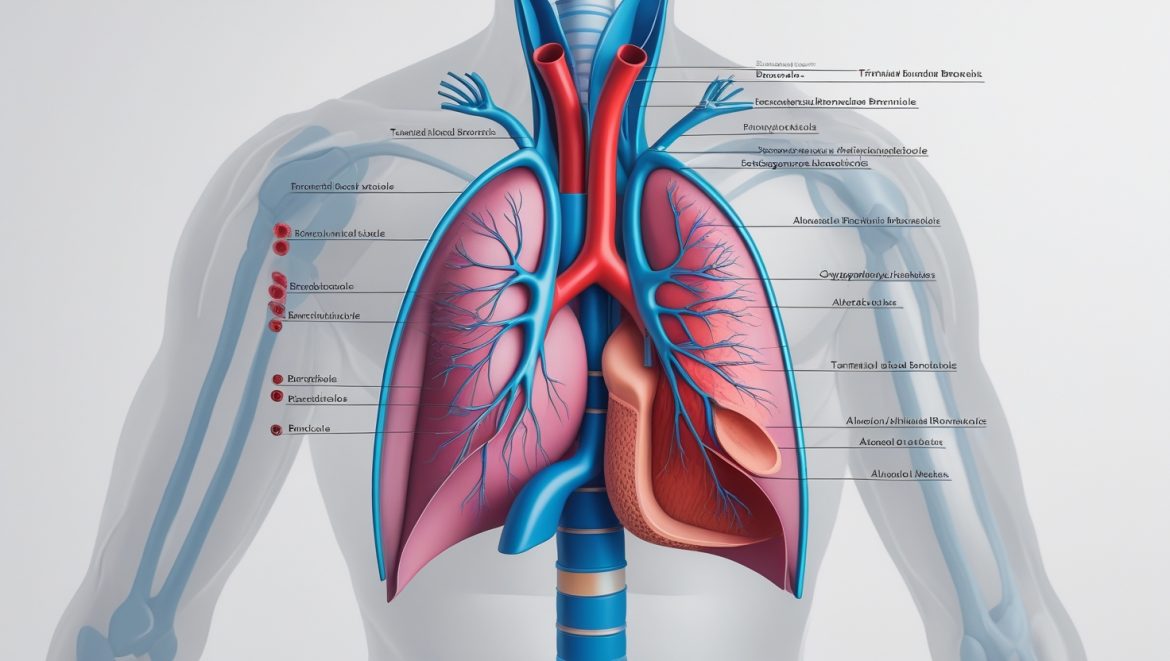

Общая структура дыхательной системы: карта нашего путешествия

Прежде чем отправиться в детальное исследование бронхо-легочной системы, давайте познакомимся с общей картой нашего анатомического путешествия. Дыхательная система человека разделяется на два основных отдела: воздухоносные пути и респираторный (дыхательный) отдел.

Воздухоносные пути включают в себя:

- Трахею

- Главные бронхи

- Долевые бронхи

- Сегментарные бронхи

- Бронхиолы

- Терминальные бронхиолы

Респираторный отдел представлен:

- Респираторными бронхиолами

- Альвеолярными ходами

- Альвеолярными мешочками

- Альвеолами

Воздухоносные пути выполняют транспортную функцию — проведение воздуха. Они также согревают, увлажняют и очищают вдыхаемый воздух. Респираторный отдел непосредственно участвует в газообмене между воздухом и кровью. В этой статье мы рассмотрим каждый элемент этой сложной системы, чтобы понять, как устроен и функционирует наш дыхательный аппарат.

Трахея: начало дыхательных путей

Наше путешествие по бронхо-легочной системе начинается с трахеи — дыхательной трубки, соединяющей гортань с бронхами. Трахея расположена в передней части шеи и верхней части грудной клетки и имеет впечатляющие размеры: длина у взрослого человека составляет 9-11 см, а диаметр — около 15-20 мм.

Анатомические особенности трахеи

Трахея начинается на уровне верхнего края VII шейного позвонка и заканчивается на уровне верхнего края V грудного позвонка, где разделяется на два главных бронха. Это место разделения называется бифуркацией трахеи. По расположению в трахее выделяют две части:

- Шейную часть — до уровня 2-го грудного позвонка

- Грудную часть — от 2-го грудного позвонка до бифуркации

Строение стенки трахеи

Стенка трахеи имеет сложное строение, обеспечивающее ее функциональность:

- Хрящевой каркас: Состоит из 16-22 хрящевых полуколец, открытых сзади. Эти хрящи придают трахее необходимую жесткость, предотвращая ее спадение при дыхании.

- Мембранозная часть: Задняя стенка трахеи, где нет хрящей, представлена перепончатой частью, содержащей гладкие мышечные волокна. Эта конструкция обеспечивает подвижность трахеи при глотании и позволяет ей адаптироваться к изменениям давления при дыхании.

- Слизистая оболочка: Выстилает внутреннюю поверхность трахеи и покрыта реснитчатым эпителием. Реснички эпителия совершают волнообразные движения, направленные вверх к гортани, что помогает удалять слизь и инородные частицы из дыхательных путей.

- Подслизистая основа: Содержит многочисленные слизистые железы, вырабатывающие секрет, который увлажняет вдыхаемый воздух и защищает слизистую от пересыхания.

Функции трахеи

Трахея выполняет несколько важных функций:

- Проведение воздуха между верхними дыхательными путями и бронхами

- Согревание вдыхаемого воздуха

- Увлажнение воздуха благодаря секрету слизистых желез

- Очищение воздуха от пыли и микрочастиц благодаря мукоцилиарному клиренсу (работе ресничек эпителия)

- Защита от инфекций благодаря содержанию в слизи антимикробных веществ

Зная строение и функции трахеи, мы готовы двигаться дальше — к месту ее разделения на главные бронхи.

Бронхиальное дерево: разветвленная система воздушных путей

От бифуркации трахеи начинается бронхиальное дерево — система последовательно ветвящихся и уменьшающихся в диаметре трубок, которые проводят воздух во все участки легких. Термин «дерево» прекрасно отражает структуру этой системы: от «ствола» (главных бронхов) отходят более мелкие «ветви» (долевые, сегментарные бронхи и т.д.), которые заканчиваются мельчайшими «веточками» (бронхиолами).

Главные бронхи: первое ветвление

Главные (или первичные) бронхи — это две ветви трахеи, правый и левый, которые направляются к соответствующим легким. Они имеют важные анатомические отличия:

Правый главный бронх:

- Короче (2-3 см) и шире (1,5-2,5 см в диаметре) левого

- Расположен более вертикально, почти как продолжение трахеи

- Содержит 6-8 хрящевых полуколец

- Над ним перекидывается непарная вена

Левый главный бронх:

- Длиннее (4-6 см) и уже (1-2 см в диаметре) правого

- Расположен более горизонтально

- Содержит 9-12 хрящевых полуколец

- Над ним располагается дуга аорты

Такие анатомические различия объясняют, почему инородные тела чаще попадают в правый главный бронх — из-за его более вертикального расположения и большего диаметра.

Долевые бронхи: второе ветвление

Главные бронхи, входя в ворота легких, разветвляются на долевые бронхи (бронхи 2-го порядка):

- Справа: на три долевых бронха (верхний, средний и нижний) — в соответствии с наличием трех долей в правом легком

- Слева: на два долевых бронха (верхний и нижний) — по числу долей в левом легком

Сегментарные бронхи и дальнейшее ветвление

Долевые бронхи, в свою очередь, разветвляются на сегментарные бронхи (бронхи 3-го порядка), которые входят в бронхолегочные сегменты — функциональные единицы легкого. В каждом легком насчитывается по 10 сегментов, каждый из которых вентилируется своим сегментарным бронхом.

Сегментарные бронхи делятся на субсегментарные, затем на бронхи более мелкого калибра. Начиная с бронхов 4-го порядка, деление становится преимущественно дихотомическим — каждая бронхиальная ветвь делится на две примерно равные ветви следующего порядка.

При дальнейшем ветвлении диаметр бронхов последовательно уменьшается, меняется и строение их стенки:

- В крупных бронхах хрящевой каркас представлен отдельными хрящевыми пластинками

- В средних бронхах хрящевые пластинки становятся меньше и реже

- В мелких бронхах хрящевые пластинки исчезают

Бронхиолы: конечные ветви воздухоносных путей

Бронхи диаметром менее 1 мм называются бронхиолами. В их стенке уже нет хрящей, но хорошо развит мышечный слой. Бронхиолы ветвятся на терминальные (конечные) бронхиолы диаметром около 0,5 мм, которые являются последними ветвями чисто воздухоносных путей. Каждая терминальная бронхиола вентилирует легочную дольку — микроскопическую структурную единицу легкого.

Интересный факт: в целом бронхиальное дерево человека насчитывает около 23 поколений ветвления от трахеи до терминальных бронхиол!

Строение стенки бронхов

Стенка бронхов состоит из нескольких слоев, которые видоизменяются по мере уменьшения калибра бронхов:

- Слизистая оболочка:

- Выстлана реснитчатым эпителием, содержащим мерцательные и бокаловидные клетки

- Мерцательные клетки имеют реснички, совершающие колебательные движения

- Бокаловидные клетки вырабатывают слизь

- Подслизистая основа:

- Содержит слизистые железы, вырабатывающие секрет

- Хорошо развита в крупных бронхах, истончается в мелких

- Фиброзно-мышечно-хрящевая оболочка:

- В крупных бронхах содержит хрящевые пластинки

- Гладкомышечные волокна образуют спиральные пучки

- По мере уменьшения калибра бронхов хрящевой компонент исчезает, а мышечный — усиливается

- Адвентициальная (наружная) оболочка:

- Состоит из соединительной ткани

- Связывает бронхи с окружающей легочной паренхимой

Функции бронхиального дерева

Бронхиальное дерево выполняет несколько важных функций:

- Проведение воздуха от трахеи до респираторных отделов легких

- Распределение воздушного потока по всем участкам легких

- Очищение воздуха благодаря мукоцилиарному клиренсу

- Дополнительное согревание и увлажнение воздуха

- Регуляция сопротивления дыхательных путей за счет изменения тонуса гладкой мускулатуры

Чек-лист по бронхиальному дереву

✓ Главные бронхи (бронхи 1-го порядка)

- Правый: короче, шире, более вертикальный

- Левый: длиннее, уже, более горизонтальный

✓ Долевые бронхи (бронхи 2-го порядка)

- Правое легкое: верхний, средний, нижний

- Левое легкое: верхний, нижний

✓ Сегментарные бронхи (бронхи 3-го порядка)

- 10 в правом легком

- 10 в левом легком

✓ Последующие порядки ветвления

- Субсегментарные бронхи

- Бронхи мелкого калибра

- Бронхиолы

- Терминальные бронхиолы

✓ Изменения в строении стенки при уменьшении калибра бронхов

- Уменьшение и исчезновение хрящевого компонента

- Относительное увеличение мышечного компонента

- Уменьшение высоты эпителия

- Уменьшение количества желез в подслизистой основе

Бронхолегочный сегмент: структурно-функциональная единица легкого

Прежде чем продолжить наше путешествие к респираторным отделам, важно понять концепцию бронхолегочного сегмента — ключевой структурной единицы легкого.

Бронхолегочный сегмент — это участок легочной ткани конусовидной формы, верхушкой обращенный к воротам легкого, который вентилируется одним сегментарным бронхом и кровоснабжается соответствующей ветвью легочной артерии.

Особенности бронхолегочных сегментов

- Каждый сегмент является относительно автономной структурно-функциональной единицей

- Сегменты разделены прослойками соединительной ткани (межсегментарными перегородками)

- Каждый сегмент имеет свои бронхиальную, артериальную и венозную системы

- В легких человека насчитывается 20 сегментов (по 10 в каждом легком)

Клиническое значение сегментарного строения легких

Сегментарное строение легких имеет большое практическое значение в пульмонологии и торакальной хирургии:

- Позволяет точно локализовать патологические процессы в легких

- Дает возможность проводить щадящие сегментарные резекции легких при необходимости хирургического вмешательства

- Обеспечивает возможность избирательной вентиляции сегментов при бронхоскопии

Таблица: Сегменты легких

| Доля легкого | Номер сегмента | Название сегмента | Легкое |

|---|---|---|---|

| Верхняя доля | S1 | Верхушечный | Правое |

| S2 | Задний | ||

| S3 | Передний | ||

| Средняя доля | S4 | Латеральный | |

| S5 | Медиальный | ||

| Нижняя доля | S6 | Верхний (верхушечный) сегмент нижней доли | |

| S7 | Медиальный базальный | ||

| S8 | Передний базальный | ||

| S9 | Латеральный базальный | ||

| S10 | Задний базальный | ||

| Верхняя доля | S1+2 | Верхушечно-задний | Левое |

| S3 | Передний | ||

| S4 | Верхний язычковый | ||

| S5 | Нижний язычковый | ||

| Нижняя доля | S6 | Верхний (верхушечный) сегмент нижней доли | |

| S7 | Медиальный базальный | ||

| S8 | Передний базальный | ||

| S9 | Латеральный базальный | ||

| S10 | Задний базальный |

Понимание сегментарного строения легких помогает нам представить, как организована вентиляция различных участков легких и какую роль в этом играет бронхиальное дерево.

Респираторный отдел легких: место газообмена

После прохождения терминальных бронхиол мы попадаем в респираторный отдел легких, где непосредственно происходит газообмен между воздухом и кровью. Этот отдел начинается с респираторных бронхиол и заканчивается альвеолами — микроскопическими пузырьками, через стенки которых происходит диффузия газов.

Ацинус — структурно-функциональная единица респираторного отдела

Ацинус (от лат. acinus — «виноградная гроздь») — это совокупность всех структур, отходящих от одной терминальной бронхиолы. Именно ацинус, а не отдельная альвеола, является структурно-функциональной единицей респираторного отдела легкого.

В состав ацинуса входят:

- Респираторные бронхиолы (1-го, 2-го и 3-го порядков)

- Альвеолярные ходы

- Альвеолярные мешочки

- Альвеолы

В легких человека насчитывается около 800 000 ацинусов, и каждый ацинус содержит до нескольких сотен альвеол.

Респираторные бронхиолы: переходная зона

Респираторные бронхиолы являются переходной зоной между чисто воздухоносными путями и собственно дыхательным отделом. Они отличаются от терминальных бронхиол тем, что в их стенке появляются единичные альвеолы, через которые может происходить газообмен.

По мере ветвления (от респираторных бронхиол 1-го порядка к бронхиолам 3-го порядка) количество альвеол в их стенке увеличивается, а просвет бронхиол уменьшается.

Альвеолярные ходы и мешочки: финальные пути к альвеолам

Альвеолярные ходы — это трубчатые структуры, отходящие от респираторных бронхиол 3-го порядка. Их стенка почти полностью состоит из отверстий, ведущих в альвеолы.

Альвеолярные мешочки — это конечные расширения альвеолярных ходов, стенки которых полностью образованы альвеолами. Они напоминают грозди винограда, где каждая «ягода» представляет собой отдельную альвеолу.

Альвеолы: завершение пути

Альвеола (от лат. alveolus — «ячейка», «пузырек») — это основная структурная и функциональная единица респираторного отдела легких. Именно через тонкую стенку альвеолы происходит газообмен между воздухом и кровью.

Структура альвеолы

Альвеола представляет собой тонкостенный пузырек полусферической формы диаметром около 200-300 микрометров. Стенка альвеолы состоит из одного слоя клеток, что обеспечивает минимальное расстояние для диффузии газов.

В стенке альвеолы различают два типа клеток:

- Альвеолоциты I типа (респираторные): Плоские клетки, составляющие около 97,5% внутренней поверхности альвеолы. Именно через них осуществляется газообмен.

- Альвеолоциты II типа (секреторные): Кубические клетки, составляющие около 2,5% поверхности. Они вырабатывают сурфактант — особое вещество, снижающее поверхностное натяжение в альвеолах.

- Альвеолярные макрофаги (иногда их называют альвеолоцитами III типа): Подвижные клетки, расположенные на поверхности альвеолярного эпителия. Они захватывают и переваривают инородные частицы и микроорганизмы, попавшие в альвеолы.

Сурфактант: защитная пленка альвеол

Сурфактант (от англ. surface active agent — «поверхностно-активное вещество») — это смесь липидов и белков, которая выстилает альвеолы изнутри. Он выполняет ряд важных функций:

- Снижает поверхностное натяжение в альвеолах, предотвращая их спадение (ателектаз) при выдохе

- Облегчает расправление альвеол при вдохе, уменьшая работу дыхательных мышц

- Участвует в защите легких от микроорганизмов и других патогенных факторов

- Участвует в регуляции местного иммунитета легких

Сурфактант синтезируется альвеолоцитами II типа и содержит около 90% липидов (преимущественно фосфолипидов) и 10% белков. Наиболее важным компонентом сурфактанта является дипальмитоилфосфатидилхолин, который обеспечивает его высокие поверхностно-активные свойства.

Аэрогематический барьер: преграда между воздухом и кровью

Аэрогематический (воздушно-кровяной) барьер — это структура, разделяющая воздух в альвеолах и кровь в капиллярах. Через этот барьер происходит диффузия кислорода и углекислого газа.

Аэрогематический барьер состоит из трех основных слоев:

- Альвеолярный эпителий (преимущественно альвеолоциты I типа с их тонкой цитоплазмой)

- Базальная мембрана альвеолярного эпителия и эндотелия капилляров (в некоторых местах они сливаются)

- Эндотелий капилляров (тонкий слой клеток, выстилающих капилляры изнутри)

Общая толщина аэрогематического барьера составляет всего около 0,5 микрометра, что обеспечивает быструю диффузию газов между альвеолярным воздухом и кровью.

Функциональные характеристики респираторного отдела

Респираторный отдел легких обладает впечатляющими функциональными характеристиками:

- Общее количество альвеол в обоих легких составляет около 600-700 миллионов

- Общая дыхательная поверхность легких (суммарная площадь всех альвеол) достигает 80-90 квадратных метров, что в 40-50 раз превышает площадь поверхности тела

- Общая протяженность капилляров малого круга кровообращения составляет около 2400 км

- Площадь капиллярной сети достигает 70-90 квадратных метров

Такие впечатляющие параметры обеспечивают высокую эффективность газообмена в легких.

Газообмен в легких: основная функция бронхо-легочной системы

Теперь, когда мы изучили анатомический путь от трахеи до альвеол, давайте рассмотрим ключев

Продолжаю статью о строении бронхо-легочной системы:

Газообмен в легких: основная функция бронхо-легочной системы

Теперь, когда мы изучили анатомический путь от трахеи до альвеол, давайте рассмотрим ключевой процесс, который происходит в легких, — газообмен. Именно ради него и существует вся сложная структура бронхо-легочной системы.

Механизм газообмена

Газообмен в легких основан на принципе диффузии — перемещении молекул газа из области с более высокой концентрацией в область с более низкой концентрацией. В процессе газообмена участвуют два основных газа:

- Кислород (O₂): Диффундирует из альвеолярного воздуха в кровь

- Углекислый газ (CO₂): Диффундирует из крови в альвеолярный воздух

Эффективность газообмена зависит от нескольких факторов:

- Градиента концентрации газов между альвеолярным воздухом и кровью

- Площади дыхательной поверхности

- Толщины аэрогематического барьера

- Растворимости газов

- Времени контакта крови с альвеолярным воздухом

Состав газовых сред при газообмене

Для понимания газообмена важно знать состав различных газовых сред:

Атмосферный воздух:

- Кислород: 21%

- Углекислый газ: 0,03%

- Азот и другие газы: 78,97%

Альвеолярный воздух:

- Кислород: 14-15%

- Углекислый газ: 5-6%

- Азот и другие газы: около 79%

Венозная кровь (поступающая в легкие):

- Напряжение кислорода: 35-45 мм рт. ст.

- Напряжение углекислого газа: 45-55 мм рт. ст.

Артериальная кровь (покидающая легкие):

- Напряжение кислорода: 85-100 мм рт. ст.

- Напряжение углекислого газа: 35-45 мм рт. ст.

Диффузионная способность легких

Диффузионная способность легких (ДЛ) — это объем газа, который диффундирует через аэрогематический барьер за 1 минуту при разнице парциальных давлений в 1 мм рт. ст. Для кислорода этот показатель в норме составляет около 25 мл/мин/мм рт. ст.

Благодаря высокой диффузионной способности легких, газообмен происходит очень быстро — для уравновешивания давления газов между кровью и альвеолярным воздухом требуется менее 1 секунды.

Возрастные особенности строения бронхо-легочной системы

Бронхо-легочная система значительно меняется на протяжении жизни человека, от внутриутробного периода до старости. Понимание этих изменений важно как для понимания нормального развития, так и для правильной интерпретации возрастных патологий.

Развитие дыхательной системы в эмбриогенезе

Развитие дыхательной системы начинается на 3-4 неделе эмбрионального развития с образования выпячивания вентральной стенки передней кишки — зачатка трахеи и бронхов. Дальнейшее развитие происходит в несколько стадий:

- Эмбриональная стадия (5-7 недель): Формирование главных, долевых и сегментарных бронхов

- Псевдожелезистая стадия (7-16 недель): Формирование бронхиального дерева до терминальных бронхиол

- Каналикулярная стадия (16-26 недель): Развитие респираторных бронхиол и первичных альвеол, формирование капиллярной сети

- Мешотчатая стадия (26-36 недель): Расширение воздушных пространств, утончение эпителия, увеличение числа капилляров

- Альвеолярная стадия (36 недель — 8 лет после рождения): Образование истинных альвеол и сурфактанта

Важно отметить, что легкие созревают одними из последних органов. Система сурфактанта у недоношенных детей часто бывает недостаточно развита, что может привести к респираторному дистресс-синдрому новорожденных.

Возрастные изменения в бронхо-легочной системе

С возрастом в дыхательной системе происходят определенные изменения:

У детей:

- Дыхательные пути уже, чем у взрослых, что увеличивает сопротивление воздушному потоку

- Меньше хрящевой поддержки в стенках бронхов, что делает их более податливыми к спадению

- Ребра расположены более горизонтально, что ограничивает экскурсию грудной клетки

У пожилых людей:

- Постепенное снижение эластичности легочной ткани

- Уменьшение площади дыхательной поверхности из-за слияния альвеол

- Увеличение остаточного объема легких

- Снижение силы дыхательных мышц

- Снижение диффузионной способности легких

Защитные механизмы бронхо-легочной системы

Дыхательная система постоянно подвергается воздействию потенциально опасных факторов из окружающей среды. Для защиты от них в бронхо-легочной системе существует несколько уровней защиты.

Механические барьеры

- Мукоцилиарный клиренс: Система, включающая слизь, вырабатываемую бокаловидными клетками и подслизистыми железами, и реснички эпителиальных клеток. Реснички совершают координированные движения, направленные к глотке, и перемещают слизь вместе с захваченными ею частицами вверх по дыхательным путям.

- Кашлевой рефлекс: Защитный механизм, позволяющий резким выдохом удалить из дыхательных путей избыток слизи и инородные тела.

- Бронхоспазм: Рефлекторное сужение бронхов в ответ на раздражение, которое предотвращает проникновение раздражающих веществ в более глубокие отделы бронхиального дерева.

Иммунологические барьеры

- Секреторный иммуноглобулин A (IgA): Основной антитело-опосредованный защитный механизм на слизистых оболочках. IgA связывает патогены и препятствует их прикреплению к клеткам эпителия.

- Альвеолярные макрофаги: Важнейшие клетки иммунной защиты в альвеолах. Они фагоцитируют инородные частицы и микроорганизмы, осуществляя «очистку» альвеол.

- Сурфактант: Помимо своей основной функции поддержания поверхностного натяжения, сурфактант обладает антимикробными свойствами и способствует опсонизации (подготовке к фагоцитозу) бактерий.

- Другие иммунные клетки: В бронхо-легочной системе присутствуют также дендритные клетки, нейтрофилы, лимфоциты и другие клетки иммунной системы, обеспечивающие специфический и неспецифический иммунный ответ.

Вопросы и ответы о строении бронхо-легочной системы

Для закрепления материала предлагаем разобрать часто задаваемые вопросы о строении бронхо-легочной системы.

Вопрос: Чем отличается правый главный бронх от левого? Ответ: Правый главный бронх короче (2-3 см против 4-6 см у левого), шире (1,5-2,5 см против 1-2 см) и расположен более вертикально, почти как продолжение трахеи. В правом бронхе 6-8 хрящевых полуколец, а в левом — 9-12.

Вопрос: Что такое ацинус и из каких структур он состоит? Ответ: Ацинус — это структурно-функциональная единица респираторного отдела легкого, представляющая собой совокупность всех структур, отходящих от одной терминальной бронхиолы. В состав ацинуса входят респираторные бронхиолы 1-го, 2-го и 3-го порядков, альвеолярные ходы, альвеолярные мешочки и альвеолы.

Вопрос: Каково значение сурфактанта для функционирования легких? Ответ: Сурфактант — поверхностно-активное вещество, выстилающее альвеолы изнутри. Он снижает поверхностное натяжение в альвеолах, предотвращая их спадение при выдохе, облегчает расправление альвеол при вдохе, участвует в защите легких от микроорганизмов и регуляции местного иммунитета.

Вопрос: Из каких клеток состоит стенка альвеолы? Ответ: Стенка альвеолы состоит из трех основных типов клеток: альвеолоцитов I типа (плоские респираторные клетки, через которые осуществляется газообмен), альвеолоцитов II типа (кубические секреторные клетки, вырабатывающие сурфактант) и альвеолярных макрофагов (подвижные клетки, осуществляющие фагоцитоз).

Вопрос: Что такое аэрогематический барьер и какова его структура? Ответ: Аэрогематический барьер — это структура, разделяющая воздух в альвеолах и кровь в капиллярах. Он состоит из трех основных слоев: альвеолярного эпителия (преимущественно альвеолоцитов I типа), базальной мембраны и эндотелия капилляров. Общая толщина барьера составляет около 0,5 микрометра.

Диагностика состояния бронхо-легочной системы

Для оценки состояния бронхо-легочной системы используется ряд диагностических методов, каждый из которых позволяет оценить различные аспекты её структуры и функции.

Методы визуализации

- Рентгенография грудной клетки: Базовый метод исследования, позволяющий оценить общую структуру легких, положение диафрагмы, наличие инфильтративных изменений, новообразований и др.

- Компьютерная томография (КТ): Детальное послойное исследование легких, позволяющее выявить даже небольшие изменения в легочной ткани, бронхах и лимфатических узлах. Особенно информативна КТ высокого разрешения.

- Магнитно-резонансная томография (МРТ): Используется реже, чем КТ, в основном для оценки мягких тканей, средостения и плевры.

- Бронхоскопия: Эндоскопическое исследование, позволяющее визуально оценить состояние трахеи и бронхов, а также взять материал для цитологического и гистологического исследования.

Функциональные методы

- Спирометрия: Оценка функции внешнего дыхания путем измерения объемов и скоростей воздушных потоков при дыхании.

- Бодиплетизмография: Более детальное исследование функции дыхания, позволяющее оценить остаточный объем легких и другие параметры, недоступные для спирометрии.

- Диффузионный тест: Оценка диффузионной способности легких для кислорода или монооксида углерода.

- Капнография: Оценка содержания углекислого газа в выдыхаемом воздухе.

Лабораторные методы

- Анализ мокроты: Цитологическое, бактериологическое и другие исследования мокроты для выявления воспалительных процессов, инфекций, опухолевых клеток.

- Газовый состав крови: Оценка содержания кислорода и углекислого газа в артериальной и венозной крови.

- Иммунологические и аллергологические тесты: Выявление аллергических реакций и иммунологических нарушений, связанных с патологией бронхо-легочной системы.

Заключение

Бронхо-легочная система представляет собой удивительно сложную и эффективную структуру, обеспечивающую жизненно важную функцию газообмена. От трахеи до микроскопических альвеол — каждый элемент этой системы имеет свое строение и функцию, оптимально адаптированные к выполнению своей роли.

Понимание анатомии и физиологии бронхо-легочной системы имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Оно помогает:

- Правильно интерпретировать клинические симптомы

- Понимать механизмы развития заболеваний дыхательной системы

- Правильно выбирать методы диагностики и лечения

- Разрабатывать эффективные меры профилактики заболеваний

Современные методы исследования позволяют детально изучать строение и функции бронхо-легочной системы, выявлять даже небольшие патологические изменения и своевременно начинать их коррекцию.

Забота о здоровье дыхательной системы — один из ключевых аспектов общего здоровья человека, поскольку без достаточного количества кислорода невозможно нормальное функционирование всех органов и систем организма.

Источники

- Анатомия человека: учебник / М.Г. Привес, Н.К. Лысенков, В.И. Бушкович. — 12-е изд. — СПб.: Издательский дом СПбМАПО, 2017.

- Нормальная физиология: учебник / под ред. К.В. Судакова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.

- Гистология, цитология и эмбриология: учебник / Ю.И. Афанасьев, Н.А. Юрина, Е.Ф. Котовский и др.; под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной. — 6-е изд. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.

- Пульмонология: национальное руководство / под ред. А.Г. Чучалина. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020.

- Лёгочный сурфактант — Википедия

- Главные бронхи — Википедия

- Бронхи — Википедия

- Лёгочная альвеола — Википедия

- Газообмен в легких и тканях — Грандарс

- Строение дыхательной системы — Докма

- Бронхиальное дерево — 24Радиология