Человеческий глаз — одно из чудес эволюции, поражающее своей сложностью и эффективностью. Но знаете ли вы, что этот удивительный орган прошел длительный путь развития, начавшийся более полумиллиарда лет назад? От простейших светочувствительных пятен у одноклеточных организмов до сложнейшей оптической системы современного человека — эволюция зрения демонстрирует потрясающие возможности природы по созданию сложных структур путем постепенных изменений.

Чарльз Дарвин в свое время называл эволюцию глаза одним из самых сложных вопросов для теории естественного отбора. Однако современная наука смогла восстановить ключевые этапы развития органов зрения и объяснить, как прямо сейчас мы пользуемся результатом миллионов лет эволюционных изменений.

В этой статье мы рассмотрим удивительное путешествие органа зрения через эпохи развития жизни на Земле, познакомимся с разнообразными типами глаз у разных представителей животного мира и узнаем, какие эволюционные «компромиссы» были сделаны природой, чтобы наделить нас способностью видеть окружающий мир.

У истоков зрения: фоторецепция у простейших организмов

Способность реагировать на свет — одна из древнейших форм взаимодействия организмов с окружающей средой. Даже простейшие одноклеточные существа обладают фоторецепцией — способностью воспринимать и реагировать на световые раздражители.

Светочувствительность у растений и простейших

Удивительно, но свет воспринимают даже растения — это явление известно как гелиотропизм. Листья поворачиваются к свету, цветы распускаются и закрываются в соответствии со световым режимом дня. Это пример положительного гелиотропизма, в то время как некоторые микроорганизмы демонстрируют отрицательный фототропизм — стремление уйти от света.

Среди простейших одноклеточных организмов встречаются специализированные структуры для восприятия света. Например, у эвглены зеленой имеется светочувствительное пятно, или «глазок» (стигма), которое помогает ей определять направление света. Это критически важно для эвглены, поскольку она использует свет для фотосинтеза.

Важно отметить, что у эвглены световоспринимающей частью является не сама стигма (скопление пигмента), а прилегающее к ней парафлагеллярное тело — утолщение у основания жгутика с упорядоченными мембранами. Когда свет попадает на это образование, вырабатывается импульс, который сигнализирует о наличии источника энергии.

Первые многоклеточные со светочувствительностью

С появлением многоклеточных организмов светочувствительность стала приобретать новые формы. У низших животных, таких как медузы и гидры, уже около 500 миллионов лет назад появились простейшие органы зрения — глазные пятна, состоящие из скоплений светочувствительных клеток, расположенных на поверхности тела.

У дождевых червей обособленных глаз еще нет, но многочисленные клетки их покровного эпителия обнаруживают чувствительность к свету. Эти клетки рассеяны по телу и помогают червю определять, находится ли он на поверхности почвы или под ней, что позволяет избегать высыхания и опасности от хищников.

У более сложно организованных кольчатых червей, например, у пиявок, помимо рассеянных светочувствительных клеток, появляются их скопления, подостланные пигментными клетками. Пигментный слой изолирует светочувствительные клетки от боковых световых лучей, что позволяет примерно определить направление света.

Эти примитивные системы восприятия света были чрезвычайно важным эволюционным шагом, поскольку даже такая простая способность, как различение света и тени, давала значительные преимущества в выживании и поиске пищи.

Промпт для создания SEO-оптимизированной картинки: A scientific illustration showing the evolution of photoreception in simple organisms. The image should include a euglena with its eyespot, a hydra with photosensitive cells, and an earthworm with light-sensitive epithelial cells. The illustration should be anatomically accurate, labeled clearly, with a clean background and professional medical/scientific style. No text overlays. alt-тег: Эволюция фоторецепции у простейших организмов: светочувствительное пятно эвглены, фоторецепторы медузы и светочувствительные клетки дождевого червя evolyutsiya-fotoretseptsii-u-prosteishikh

Первые настоящие глаза: глазные ямки и пузыри

Следующим важным этапом в эволюции органов зрения стало появление глазных ямок и пузырей. Эти структуры представляли собой углубления на поверхности тела, выстланные светочувствительными клетками и заполненные прозрачным веществом.

Глаза кольчатых червей и моллюсков

У более сложно организованных кольчатых червей глаз имеет вид эллипсовидной полости, заполненной первичным стекловидным телом. Световоспринимающие концы нейроэпителиальных клеток обращены к потоку света. Между чувствительными клетками располагаются поддерживающие клетки — сустентоциты. Такой глаз находится под кутикулой тела червя и, хотя еще не имеет хрусталика, уже способен не только отличать свет от темноты, но и приблизительно определять направление света.

Настоящий революционный скачок в эволюции органов зрения произошел у моллюсков. У улитки, например, светочувствительные клетки оказались повернутыми от света к слою пигментного эпителия — возникла принципиально новая система восприятия света, основанная на фотохимическом процессе. Такое расположение светочувствительных элементов представляет собой инвертированный (перевернутый) тип сетчатки, который впоследствии стал характерен для всех высших организмов, включая человека.

Камерные глаза и появление оптики

Дальнейшее развитие глаз шло по пути сужения наружного отверстия глазной ямки, что привело к появлению глаз с точечным зрачком, напоминающих камеру-обскуру. Такой тип глаза можно наблюдать у наутилуса — современного родственника вымерших аммонитов.

Глаз наутилуса имеет толщину около сантиметра и содержит до четырех миллионов светочувствительных клеток на сетчатке. Однако из-за очень маленького отверстия-зрачка внутрь попадает крайне мало света, поэтому мир для наутилуса выглядит довольно мрачным. Это эволюционный компромисс: маленькое отверстие обеспечивает более четкое изображение, но значительно снижает количество света, достигающего сетчатки.

Настоящим прорывом стало появление хрусталика — прозрачной линзы, способной фокусировать световые лучи. Исследователи полагают, что хрусталик мог образоваться из прозрачных клеток, первоначально защищавших примитивный зрачок от инфекций. Эти клетки постепенно приобрели способность преломлять свет, что значительно улучшило качество получаемого изображения.

После возникновения хрусталика внутренняя полость глаза заполнилась желеобразной массой (стекловидным телом), регулирующей светопреломление для корректировки изображения. Благодаря хрусталику с регулируемой кривизной глаз приобрел переменное фокусное расстояние, позволяющее четко видеть предметы на разных дистанциях.

Эта модель глаза, устроенного по принципу камеры-обскуры с дополнительным хрусталиком, стала основой для будущего глаза человека и других позвоночных.

Таблица: Эволюция органов зрения от простейших до сложных систем

| Эволюционный этап | Представители | Тип органа зрения | Ключевые особенности | Функциональные возможности |

|---|---|---|---|---|

| Светочувствительные пятна | Одноклеточные (эвглена зеленая) | Глазок (стигма) | Скопление пигмента и светочувствительных белков | Отличает свет от темноты, определяет направление источника света |

| Рассеянные светочувствительные клетки | Дождевые черви | Фоторецепторные клетки в эпителии | Рассеянные по телу светочувствительные клетки | Общая реакция на свет, без формирования изображения |

| Глазные пятна | Медузы, гидры | Скопления светочувствительных клеток | Концентрация фоторецепторов в определенных участках тела | Улучшенное определение направления света |

| Глазные ямки | Ресничные черви, морские звезды | Углубления с фоторецепторами | Эпителиальная ямка с фоторецепторами, иногда заполненная прозрачным веществом | Улучшенное восприятие направления и интенсивности света |

| Глазные пузыри | Кольчатые черви (пиявки) | Закрытые пузыри с фоторецепторами | Заполненные прозрачной жидкостью пузыри с фоторецепторами и пигментным слоем | Грубое определение источника света, дифференциация интенсивности |

| Камерные глаза без хрусталика | Наутилус | Глаз-камера с точечным зрачком | Глазная камера с маленьким отверстием-диафрагмой | Формирование простого изображения, низкая светочувствительность |

| Камерные глаза с хрусталиком | Осьминоги, кальмары | Глаз с хрусталиком и роговицей | Полноценная линза (хрусталик), диафрагма (радужка), светочувствительная сетчатка | Четкое изображение, регулировка количества света |

| Фасеточные глаза | Насекомые, ракообразные | Составные глаза из множества омматидиев | Множество отдельных зрительных единиц (омматидиев) | Широкое поле зрения, отличное восприятие движения, мозаичное изображение |

| Сложные глаза позвоночных | Рыбы, амфибии | Камерный глаз с хрусталиком и роговицей | Дифференцированная сетчатка, разделение на палочки и колбочки | Цветовое зрение, улучшенная светочувствительность |

| Глаза наземных позвоночных | Рептилии, птицы, млекопитающие | Сложный камерный глаз с защитными структурами | Веки, слезные железы, более совершенный механизм аккомодации | Адаптация к наземным условиям, защита от высыхания |

| Глаза приматов и человека | Обезьяны, человек | Бинокулярный глаз с фовеа | Фронтальное расположение глаз, желтое пятно с центральной ямкой | Стереоскопическое зрение, высокая острота центрального зрения |

Две параллельные линии эволюции: фасеточные и камерные глаза

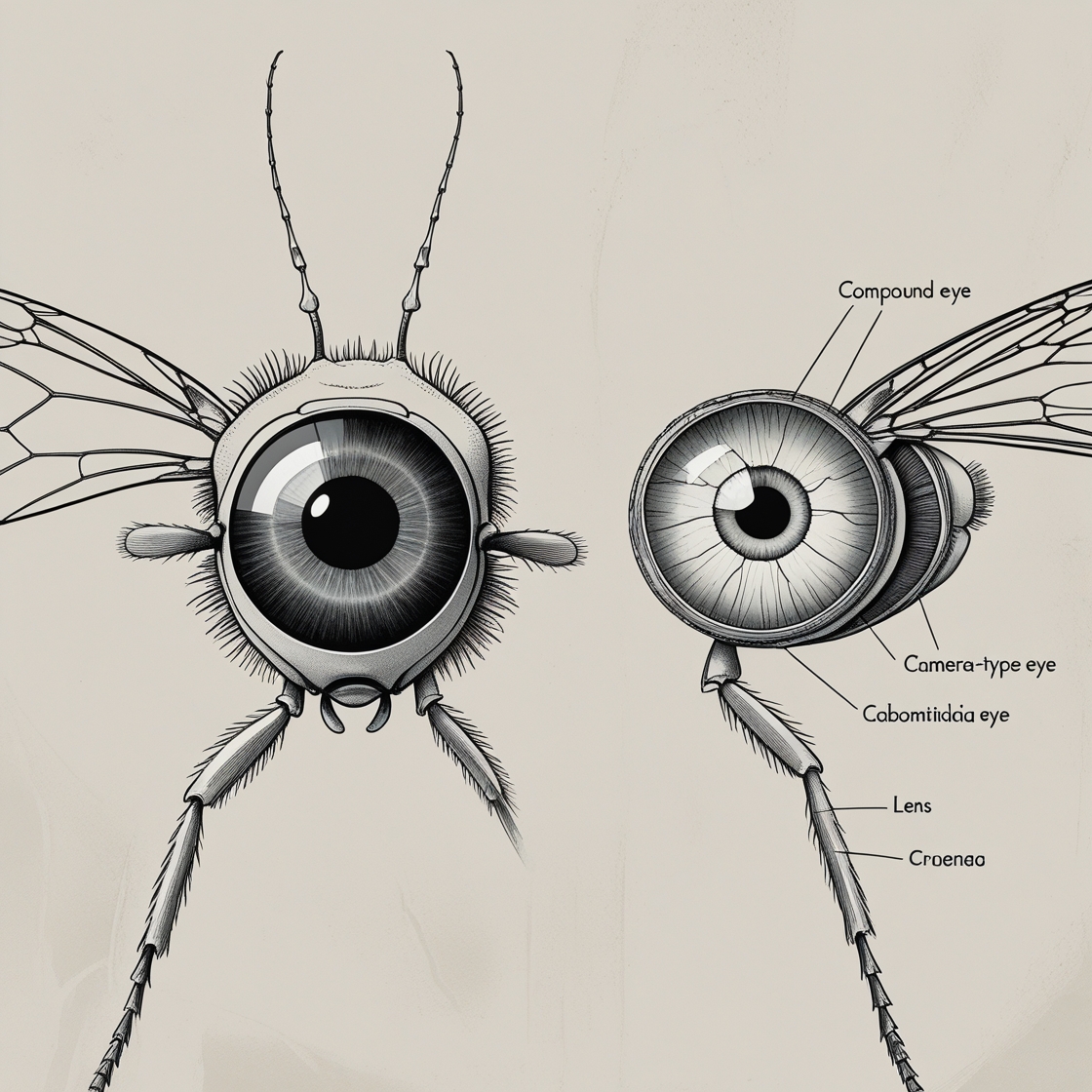

Интересно, что эволюция привела к появлению двух принципиально разных типов сложных глаз: фасеточных (сложных) у членистоногих и камерных (простых) у моллюсков и позвоночных. Это яркий пример конвергентной эволюции — независимого развития сходных структур у неродственных групп организмов.

Фасеточные глаза членистоногих

Фасеточные глаза развились у членистоногих — насекомых, ракообразных, трилобитов и других. Они состоят из множества отдельных зрительных единиц — омматидиев, каждый из которых имеет собственную линзу, кристаллический конус и светочувствительные клетки. Количество омматидиев может значительно варьироваться: от 8-9 у некоторых муравьев до 28 тысяч у стрекозы.

Эволюционно фасеточные глаза, вероятно, возникли путем слияния множества простых глазков. Каждый омматидий через небольшую сеть нейронов соединен со своим нервным отростком, идущим к зрительным долям мозга. Такая организация дает членистоногим широкое поле зрения и отличную способность замечать движения, что было критически важно для успешной охоты и избегания хищников.

Интересно, что у многих членистоногих, например, у ос, помимо фасеточных глаз имеются также простые глазки (обычно три), которые расположены на верхней части головы и, как предполагается, используются для определения уровня освещенности и поддержания ориентации в пространстве.

Камерные глаза моллюсков и позвоночных

Параллельно с фасеточными глазами членистоногих, эволюция привела к появлению камерных глаз у головоногих моллюсков (осьминогов, кальмаров) и позвоночных животных. Эти глаза устроены по принципу фотоаппарата: имеют единый хрусталик, фокусирующий свет на светочувствительной сетчатке.

Удивительно, но глаза головоногих моллюсков и позвоночных, несмотря на внешнее сходство, развивались независимо друг от друга и имеют разное происхождение:

- У моллюсков глаз развился из эпителиальной ткани

- У позвоночных сетчатка и стекловидное тело происходят из нервной ткани, а хрусталик и роговица — из эпителия

Важно отметить различие в строении сетчатки: у головоногих моллюсков она имеет прямой тип — светочувствительные окончания направлены к источнику света, а у позвоночных — инвертированный (перевернутый) тип, когда фоторецепторы обращены от света, в сторону пигментного эпителия.

Глаз моллюсков, таким образом, лишен слепого пятна (места выхода зрительного нерва), которое имеется у всех позвоночных. Это интересный пример того, как эволюция может приводить к разным решениям одной и той же задачи, и не всегда эти решения одинаково эффективны с точки зрения инженерной логики.

Эволюция глаза позвоночных

История развития глаза позвоночных животных представляет особый интерес, поскольку это линия эволюции, которая привела, в конечном итоге, к формированию человеческого глаза.

От примитивных хордовых к рыбам

У древнейших представителей хордовых, таких как ланцетник, еще нет парных органов зрения. Вместо этого в вентральной стенке его мозговой трубки расположено большое количество примитивных зрительных органов — глазков Гессе. Характерная особенность ланцетника — тесная связь зрительных органов с нервной системой, что свидетельствует об их происхождении из эктобласта.

У позвоночных животных орган зрения развивается принципиально иначе — из той же эктодермы, что дает начало головному мозгу. Это эволюционное изменение имело огромное значение, поскольку позволило сформировать гораздо более сложный и эффективный орган зрения.

Первые настоящие глаза у позвоночных появились у древних рыб. Уже на этом этапе глаз приобрел основные структуры, характерные для всех позвоночных: роговицу, хрусталик, стекловидное тело и сетчатку с фоторецепторами. Однако первоначально зрачок был неподвижен и не мог адаптироваться к разным уровням освещенности.

Адаптация к наземной среде

Выход позвоночных на сушу потребовал значительных изменений в строении глаза. В воздушной среде глаз подвергается риску высыхания, а также нуждается в дополнительной защите от механических повреждений.

У наземных позвоночных развились защитные структуры:

- Веки, которые защищают глаз и равномерно распределяют смазку по его поверхности

- Слезные железы, секрет которых увлажняет глаз и обладает антибактериальными свойствами

- Мигательная перепонка (третье веко), особенно хорошо развитая у рептилий и птиц

Также произошли изменения в оптической системе глаза. У водных животных основное преломление света происходит на роговице, но в воздушной среде роль роговицы в преломлении света значительно возросла. Это потребовало развития более сложного механизма аккомодации.

Развитие цветового зрения

Эволюция цветового зрения у позвоночных — еще одна увлекательная глава в истории развития органа зрения. Первоначально у древних рыб сетчатка содержала только один тип светочувствительных клеток, которые позволяли различать лишь интенсивность света.

Постепенно в сетчатке появились специализированные фоторецепторы двух типов:

- Палочки — отвечающие за сумеречное и ночное зрение, высокочувствительные к свету, но не воспринимающие цвета

- Колбочки — обеспечивающие дневное и цветовое зрение

Интересно, что общий предок всех позвоночных, живший примерно 500 миллионов лет назад, уже имел все пять семейств генов опсинов (световоспринимающих белков): четыре для дневного зрения (фотопсины, содержащиеся в колбочках) и одно для ночного (родопсин, содержащийся в палочках).

Общий предок тетрапод и амниот, живший около 360 миллионов лет назад, предположительно обладал тетрахроматическим зрением — способностью воспринимать четыре измерения цвета. Такое зрение сохранилось у современных птиц и многих рептилий.

У большинства млекопитающих произошла потеря двух типов колбочек, что связывают с их преимущественно ночным образом жизни в эпоху динозавров. Лишь приматы в процессе эволюции вновь приобрели трихроматическое зрение, которое было важно для распознавания спелых плодов.

Развитие бинокулярного зрения у приматов

Особое значение в эволюции зрения имело развитие бинокулярного (стереоскопического) зрения у приматов. У большинства млекопитающих глаза расположены по бокам головы, что обеспечивает широкое поле зрения, но ограничивает возможности восприятия глубины пространства.

У приматов глаза переместились вперед и расположились в одной фронтальной и одной горизонтальной плоскостях. Поля зрения правого и левого глаза стали перекрываться, что создало условия для формирования стереоскопического зрения. Это эволюционное изменение было чрезвычайно важным для древесного образа жизни ранних приматов, поскольку позволяло точно оценивать расстояния при прыжках с ветки на ветку.

В процессе развития стереоскопического зрения происходила реорганизация зрительных путей в мозге. Помимо исходных контралатеральных связей (левый глаз — правое полушарие, правый глаз — левое полушарие) возникли ипсилатеральные связи (левый глаз — левое полушарие, правый глаз — правое полушарие). Это позволило сопоставлять информацию от обоих глаз и формировать объемное изображение окружающего мира.

Молекулярная эволюция зрения: история генов и белков

Развитие молекулярной биологии позволило совершенно по-новому взглянуть на эволюцию зрения, исследуя генетические механизмы, лежащие в основе развития органов зрения.

Ген Pax-6 — мастер-регулятор развития глаза

Одним из самых удивительных открытий стало обнаружение гена Pax-6, который играет ключевую роль в развитии глаз у самых разных животных. Этот ген присутствует у насекомых (где он называется eyeless), у мышей (small eye) и у человека, причем имеет высокую степень гомологичности (сходства).

В экспериментах по генетической трансформации было показано, что ген eyeless дрозофилы и small eye мыши выполняют одинаковую функцию — контролируют развитие глаза. При создании генноинженерной конструкции, вызывающей экспрессию гена мыши в различных тканях мухи, у дрозофилы появлялись дополнительные фасеточные глаза на ногах, крыльях и других частях тела.

То, что этот ген сохранил свою функцию у таких эволюционно далеких групп, как насекомые и позвоночные, может свидетельствовать об общем происхождении глаз всех двусторонне-симметричных животных, несмотря на значительные различия в их строении.

В целом в развитии глаза участвуют тысячи генов, но именно Pax-6 выступает в роли «мастер-гена», запускающего всю эту сложную генетическую программу. Интересно, что у медуз, которые также имеют органы зрения, ген Pax-6 отсутствует, что говорит о том, что он, возможно, лишь на определенном этапе эволюции стал управлять развитием зрительного аппарата.

Эволюция опсинов и фоторецепторов

Опсины — семейство белков, которые в сочетании с ретиналем (производным витамина A) образуют светочувствительные пигменты в фоторецепторах. Исследования эволюции опсинов проливают свет на историю развития зрения.

В природе существует два типа фоторецепторов:

- Рабдомерические — характерные для беспозвоночных (моллюсков, членистоногих)

- Цилиарные — типичные для позвоночных животных

Удивительно, но у позвоночных, включая человека, также имеются рабдомерические клетки, но они преобразовались в афферентные нейроны, например, в биполярные клетки сетчатки. Это свидетельствует о глубоких эволюционных связях между разными типами зрительных систем.

Горизонтальный перенос генов в эволюции глаза

Недавние исследования показали, что в эволюции глаза позвоночных мог сыграть роль горизонтальный перенос генов от бактерий. Ученые обнаружили, что ретинол-связывающий белок (RBP3), важный для специализации клеток зрительного цикла, имеет последовательность, встреч

Молекулярная эволюция зрения: история генов и белков (продолжение)

Горизонтальный перенос генов в эволюции глаза (продолжение)

Ученые обнаружили, что ретинол-связывающий белок (RBP3), важный для специализации клеток зрительного цикла, имеет последовательность, встречающуюся у всех позвоночных, но эволюционно далекую от похожих белков у других эукариот. При этом его эволюционная история соответствует эволюционной истории S41-пептидазы у бактерий.

Это соответствует сценарию, согласно которому белок был приобретен в результате горизонтального переноса от бактерий более 500 миллионов лет назад. После этого события S41-пептидаза подверглась последовательным удвоениям числа доменов и приобрела новые функции, что в конечном итоге привело к появлению современного RBP3 — ключевого белка для функционирования зрительного цикла позвоночных.

Это открытие объясняет, почему некоторые структурные и биохимические особенности глаза позвоночных не имеют очевидных предшественников среди беспозвоночных, и демонстрирует, как горизонтальный перенос генов мог способствовать крупным эволюционным инновациям.

Временные рамки эволюции зрения

Ученые предпринимали попытки оценить, сколько времени потребовалось для эволюции такого сложного органа, как глаз. Шведские исследователи Дан-Эрик Нильсон и Сюзанна Пелгер создали компьютерную модель эволюции глаза, начиная от плоского светочувствительного пятна до сложного глаза с хрусталиком.

Компьютерное моделирование эволюции глаза

В своей модели ученые учли физические и оптические принципы и показали, как постепенно светочувствительная ткань могла изгибаться, образуя все более глубокую чашу, а затем и замкнутый пузырь с маленьким отверстием. В конечном итоге, «зрительная пленка» превратилась в «пузырек», заполненный прозрачным студнем, а затем и в «рыбий глаз», снабженный настоящим хрусталиком.

Нильсон и Пелгер попытались оценить время, которое могла занять подобная эволюция, выбрав самый медленный, наихудший вариант развития. Результат оказался сенсационным: краткая история развития глаза насчитывала всего чуть более полумиллиона лет — мгновение в геологическом масштабе времени. За этот период сменилось около 364 тысячи поколений животных, обладавших различными промежуточными типами органов зрения.

Ключевые этапы в истории развития зрения

Хотя точные датировки многих событий в эволюции зрения остаются предметом дискуссий, можно обозначить некоторые ключевые этапы:

- Около 600 миллионов лет назад — появление простых светочувствительных органов, необходимых для поддержания сезонных биоритмов.

- Примерно 540 миллионов лет назад — появление первых известных нам животных, наделенных зрением (период кембрийского взрыва).

- Около 500 миллионов лет назад — возникновение примитивного глаза со сложной нейронной организацией, прообраза будущего глаза позвоночных.

- Около 450-440 миллионов лет назад (ордовикский период) — существовали уже все основные типы органов зрения, известные нам сегодня.

- Примерно 360 миллионов лет назад — общий предок тетрапод и амниот обладал тетрахроматическим зрением.

- Около 65 миллионов лет назад — после вымирания динозавров приматы начали развивать трихроматическое зрение, утраченное ранее другими млекопитающими.

Эти временные рамки показывают, что эволюция органов зрения происходила на протяжении сотен миллионов лет, с периодами быстрых изменений и длительной стабильности. Важно отметить, что на каждом этапе даже незначительные улучшения в способности воспринимать свет давали существенные преимущества в выживании и размножении.

Сравнение различных типов глаз в животном мире

Для лучшего понимания разнообразия органов зрения в животном мире и различных путей их эволюции рассмотрим основные типы глаз у современных животных, их преимущества и ограничения.

Типы глаз современных животных

- Простые глазки и глазные пятна

- Представители: медузы, морские звезды, плоские черви

- Строение: скопления светочувствительных клеток, иногда с пигментным слоем

- Функции: определение направления и интенсивности света

- Преимущества: простота строения, минимальные энергетические затраты

- Ограничения: отсутствие формирования изображения

- Сложные (фасеточные) глаза

- Представители: насекомые, ракообразные

- Строение: множество отдельных зрительных единиц (омматидиев)

- Функции: формирование мозаичного изображения, отличное восприятие движения

- Преимущества: широкое поле зрения, быстрая реакция на движение

- Ограничения: низкое разрешение, большие энергетические затраты

- Камерные глаза без хрусталика

- Представители: наутилус

- Строение: глазная камера с маленьким отверстием-диафрагмой

- Функции: формирование простого изображения

- Преимущества: простота строения, формирование изображения без линзы

- Ограничения: низкая светочувствительность, нечеткое изображение

- Камерные глаза с хрусталиком (головоногие моллюски)

- Представители: осьминоги, кальмары, каракатицы

- Строение: глаз с хрусталиком, радужкой, прямой сетчаткой

- Функции: формирование четкого изображения

- Преимущества: высокая острота зрения, отсутствие слепого пятна

- Ограничения: ограниченные возможности аккомодации

- Камерные глаза позвоночных

- Представители: рыбы, амфибии, рептилии, птицы, млекопитающие

- Строение: глаз с хрусталиком, роговицей, инвертированной сетчаткой

- Функции: формирование четкого изображения, часто цветное зрение

- Преимущества: хорошая аккомодация, адаптация к различным условиям

- Ограничения: наличие слепого пятна из-за инвертированной сетчатки

- Глаза приматов и человека

- Представители: обезьяны, человек

- Строение: бинокулярный камерный глаз с фовеа (центральной ямкой)

- Функции: стереоскопическое зрение, высокая острота центрального зрения

- Преимущества: точная оценка расстояний, детальное восприятие предметов

- Ограничения: уязвимость к определенным нарушениям (близорукость, дальнозоркость)

Эволюционные особенности человеческого глаза

Человеческий глаз, при всей своей сложности и удивительной функциональности, несет в себе свидетельства эволюционного прошлого, включая некоторые «компромиссные решения» и даже несовершенства.

«Инженерные компромиссы» в строении глаза человека

- Инвертированная сетчатка и слепое пятно

Одна из самых заметных особенностей глаза позвоночных, включая человека, — инвертированная сетчатка, в которой фоторецепторы (палочки и колбочки) обращены не к источнику света, а в противоположную сторону. Свет должен пройти через несколько слоев нервных клеток, прежде чем достигнет фоторецепторов.

Из-за такого строения зрительный нерв вынужден проходить через сетчатку, образуя слепое пятно — область, лишенную фоторецепторов. В отличие от этого, у головоногих моллюсков сетчатка имеет прямое строение, фоторецепторы обращены к свету, и слепого пятна нет.

Почему же эволюция привела к такому, казалось бы, нелогичному решению? Вероятно, инвертированная сетчатка была унаследована от древних предков позвоночных и закрепилась, поскольку обеспечивала тесный контакт фоторецепторов с пигментным эпителием, необходимый для постоянного обновления зрительных пигментов и удаления продуктов метаболизма.

- Ограничения цветового зрения

Человек обладает трихроматическим зрением, основанным на трех типах колбочек, чувствительных к красному, зеленому и синему цветам. Это позволяет нам различать миллионы оттенков, но ограничивает восприятие некоторых частей спектра.

Многие животные имеют иные возможности цветового зрения:

- Птицы и некоторые рептилии обладают тетрахроматическим зрением (четыре типа колбочек)

- Многие насекомые, включая пчел, видят в ультрафиолетовом диапазоне

- Некоторые змеи имеют инфракрасное зрение благодаря специальным терморецепторным ямкам

Трихроматическое зрение приматов эволюционно является «возвращением» к более сложному цветовому зрению после периода дихроматизма, характерного для большинства млекопитающих.

- Хрупкость системы

Человеческий глаз, несмотря на свою сложность, весьма уязвим к различным нарушениям:

- Близорукость и дальнозоркость, связанные с неправильной формой глазного яблока

- Астигматизм из-за неравномерной кривизны роговицы

- Катаракта — помутнение хрусталика

- Глаукома — повышение внутриглазного давления, повреждающее зрительный нерв

- Возрастная макулярная дегенерация, поражающая центральную область сетчатки

Многие из этих проблем связаны с эволюционными компромиссами в строении глаза или с тем, что наш орган зрения не был «спроектирован» для современного образа жизни с длительной работой на близком расстоянии и увеличенной продолжительностью жизни.

Приспособления к современным условиям

Эволюция — это непрерывный процесс, но он занимает длительное время. Человеческий глаз сформировался в условиях, значительно отличающихся от современной среды:

- Адаптация к естественному освещению Глаз человека эволюционировал для работы при естественном солнечном свете, в то время как сегодня мы проводим большую часть времени при искусственном освещении, часто недостаточной интенсивности или неправильного спектрального состава.

- Ближнее зрение и длительная фокусировка Наши глаза не предназначены для многочасовой работы с близко расположенными объектами (книги, экраны). В естественной среде взгляд постоянно перемещался между близкими и дальними объектами, что предотвращало перенапряжение цилиарной мышцы.

- Контраст и голубой свет Цифровые экраны излучают большое количество синего света и создают высококонтрастные изображения, что может способствовать развитию цифровой зрительной усталости.

Эти несоответствия между эволюционно сформированным органом зрения и современными условиями использования глаз приводят к росту числа зрительных нарушений и требуют особых мер по защите и сохранению зрения.

Чек-лист для защиты зрения с учетом эволюционных особенностей

Понимание эволюционных особенностей глаза помогает разработать более эффективные стратегии для сохранения зрения в современных условиях. Предлагаем вам чек-лист, основанный на эволюционных аспектах нашего зрения:

Ежедневные практики для защиты глаз

- Следуйте правилу 20-20-20: Каждые 20 минут работы за компьютером делайте перерыв на 20 секунд и смотрите на объекты, расположенные на расстоянии не менее 20 футов (6 метров). Это моментально снимет напряжение с цилиарной мышцы, которая эволюционно не приспособлена к длительной фокусировке на близких объектах.

- Обеспечьте достаточное естественное освещение: Человеческий глаз эволюционировал для работы при солнечном свете. По возможности работайте при естественном освещении или используйте лампы полного спектра.

- Регулярно моргайте: При работе с цифровыми устройствами мы моргаем в 3 раза реже, что прямо сейчас приводит к сухости глаз. Сознательно увеличивайте частоту моргания.

- Используйте защитные фильтры и очки: Фильтры синего света для экранов и специальные очки могут защитить от излучения, к которому наши глаза не адаптировались эволюционно.

- Обеспечьте периодическую зрительную нагрузку на разных расстояниях: Наше бинокулярное зрение эволюционировало для восприятия объектов на различных расстояниях. Регулярно переводите взгляд с близких на дальние объекты.

Еженедельные практики

- Проводите минимум 2 часа в день на открытом воздухе: Исследования показали, что пребывание на открытом воздухе снижает риск развития близорукости у детей. Это может быть связано с воздействием естественного света и тренировкой дальнего зрения.

- Выполняйте гимнастику для глаз: Упражнения, включающие движения глаз в различных направлениях, тренируют глазодвигательные мышцы, которые эволюционно предназначены для активного использования.

- Практикуйте палминг: Закройте глаза и накройте их теплыми ладонями на несколько минут. Это позволяет глазам полностью расслабиться и отдохнуть от света, что особенно важно в современных условиях постоянной визуальной стимуляции.

Питание для поддержки эволюционных механизмов зрения

- Употребляйте продукты, богатые антиоксидантами: Лютеин и зеаксантин (содержатся в зеленых листовых овощах) защищают сетчатку от окислительного стресса.

- Включите в рацион источники омега-3 жирных кислот: Жирная рыба, льняное семя, грецкие орехи поддерживают здоровье сетчатки.

- Обеспечьте достаточное потребление витамина A: Этот витамин необходим для синтеза родопсина — основного зрительного пигмента, эволюционно сформировавшегося еще у древних позвоночных.

Регулярные проверки

- Посещайте офтальмолога не реже 1 раза в год: Современные методы диагностики позволяют выявить проблемы на ранних стадиях, когда эволюционные механизмы самовосстановления еще могут справиться с нарушениями.

- Контролируйте внутриглазное давление: Особенно важно для тех, кто старше 40 лет, так как повышенное давление может повредить зрительный нерв — структуру, которая особенно уязвима из-за эволюционных особенностей строения глаза.

Вопросы и ответы (FAQ) об эволюции органов зрения

Как давно появились первые органы зрения?

Первые примитивные органы зрения в виде светочувствительных пятен появились у многоклеточных животных примерно 540-600 миллионов лет назад. Однако способность реагировать на свет возникла гораздо раньше — даже одноклеточные организмы и растения обладают механизмами фоторецепции.

Правда ли, что глаз человека «несовершенен» с точки зрения дизайна?

С инженерной точки зрения в строении глаза позвоночных, включая человека, есть определенные «нелогичности», например, инвертированная сетчатка и наличие слепого пятна. Однако эти особенности являются результатом эволюционного пути развития органов зрения и компенсируются другими преимуществами. Глаз прекрасно выполняет свои функции благодаря множеству адаптаций и способности мозга обрабатывать визуальную информацию.

Почему у разных животных такие разные глаза?

Разнообразие глаз в животном мире объясняется различными экологическими нишами, которые занимают различные виды. Ночные животные имеют глаза, адаптированные для низкой освещенности, хищники часто обладают бинокулярным зрением для точной оценки расстояния до добычи, а животные, которым важно заметить приближение хищника, обычно имеют глаза, расположенные по бокам головы для расширения поля зрения.

Могут ли глаза продолжать эволюционировать у современного человека?

Теоретически эволюция продолжается и сейчас, но ее темпы очень медленны. В современном обществе естественный отбор ослаблен, поскольку многие зрительные дефекты можно корректировать с помощью очков, контактных линз или хирургических вмешательств. Кроме того, для заметных эволюционных изменений требуются тысячи или миллионы лет. Существует вероятность, что в будущем увеличится распространенность генов, связанных с устойчивостью к современным зрительным нагрузкам, но это будет происходить очень медленно.

Какое животное имеет самое совершенное зрение?

Нельзя однозначно определить, какое животное имеет «самое совершенное» зрение, поскольку разные виды адаптированы к разным условиям. Орлы имеют исключительную остроту зрения для обнаружения добычи с большой высоты. Стрекозы обладают феноменальным восприятием движения благодаря фасеточным глазам. Богомолы-креветки имеют самое сложное цветовое зрение (до 16 типов фоторецепторов). Человеческое зрение отличается великолепным сочетанием остроты, цветового восприятия и стереоскопии, что делает его одним из самых универсальных в животном мире.

Правда ли, что сложные глаза возникли в эволюции несколько раз независимо?

Да, это пример конвергентной эволюции. Сложные камерные глаза с хрусталиком независимо эволюционировали у головоногих моллюсков (осьминогов, кальмаров) и у позвоночных. Также фасеточные глаза появились независимо у разных групп членистоногих. Даже среди одноклеточных есть примеры сложных глазоподобных структур — некоторые динофлагелляты имеют органеллы, функционирующие аналогично глазу с линзой и «сетчаткой».

Заключение

Эволюция органов зрения — это удивительная история постепенных изменений, которая демонстрирует потрясающую способность природы создавать сложные структуры через последовательность малых шагов. От простых светочувствительных пятен до сложнейших оптических систем — каждый этап этого пути давал его обладателям преимущества в борьбе за существование.

Понимание эволюционной истории глаза имеет не только теоретическое значение. Оно помогает нам лучше осознать особенности собственного зрения, его возможности и ограничения. Зная, что наши глаза эволюционировали в условиях, существенно отличающихся от современной среды, мы можем более осознанно подходить к защите зрения и предотвращению проблем, связанных с интенсивными зрительными нагрузками.

Исследования эволюции зрения продолжаются и сегодня, раскрывая новые детали этого удивительного процесса. Молекулярная биология и генетика помогают проследить эволюционные связи между различными типами глаз и понять механизмы, лежащие в основе их развития.

Глаз — это не только орган чувств, но и своеобразное «окно» в эволюционную историю жизни на Земле, свидетельство невероятной изобретательности природы и мощи естественного отбора.

Источники информации

- Aizenberg J., Tkachenko A., Weiner S., Addadi L., Hendler G. Calcitic microlenses as part of the photoreceptor system in brittlestars // Nature. — 2020. — Vol. 412.

- Dawkins R. The Blind Watchmaker: Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe Without Design. — W. W. Norton & Company, 2015.

- Nilsson D.-E., Pelger S. A pessimistic estimate of the time required for an eye to evolve // Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. — 1994. — Vol. 256.

- Lamb T.D. Evolution of the vertebrate eye and retina // Progress in Retinal and Eye Research. — 2021. — Vol. 30.

- Piatigorsky J. Gene Sharing and Evolution: The Diversity of Protein Functions. — Harvard University Press, 2010.

- Российское глаукомное общество

- ФГАУ НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России

- Клиника «Эксимер». Материалы по офтальмологии